ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Музей начинался с выставки

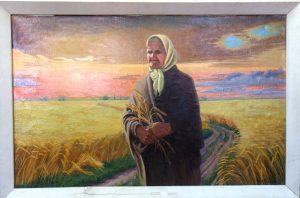

Музей уникален, рассказывает о простой русской женщине — Епистинии Федоровне Степановой, девять сыновей которой отдали свои жизни в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Ни один человек, посетивший музей, не остается равнодушным к трагической судьбе матери. Фонды Тимашевского музея семьи Степановых с момента образования музея стали пополняться фотографиями, письмами однополчан, газетными публикациями, сувенирной продукцией, почтовыми марками, конвертами,личными вещами переданными родственниками.

Музейный предмет — это основа музейного продукта, который передается посетителю. Соответственно уникальность музейного предмета, с его востребованностью и подлинностью, полнотой и разнообразием фондовых коллекций, оказывают решающее влияние на образовательно-воспитательную деятельность музея.

Керамическая ваза с землей с «Материнского поля» им.Е.Ф.Степановой колхоза «Заветы Ильича» Азовского района

Керамическая ваза с землей с «Материнского поля» имени Е.Ф. Степановой из колхоза «Заветы Ильича» Азовского района – это предмет, несущий в себе глубокий исторический и эмоциональный смысл. Ваза, изготовленная из глины, содержит землю с памятного места, связанного с героической матерью, потерявшей своих сыновей в Великой Отечественной войне. Этот артефакт представляет собой материальное воплощение памяти, скорби и народной благодарности.

«Материнское поле» является символом самоотверженности советских женщин, отдавших своих близких ради победы. Епистиния Федоровна Степанова, прототип легендарной советской матери, потеряла девять сыновей на войне. В ее честь и был назван этот мемориальный комплекс. Земля, взятая с этого поля, наделяет вазу особым значением.

Керамическая ваза как предмет сама по себе символизирует связь с землей, с корнями. В данном случае, это связь с конкретным местом, наполненным трагической историей и неугасаемой памятью. Ваза рассказывает посетителям о героизме, потерях и силе духа советского народа в годы войны. Она является не просто предметом, а хранителем истории.

Настольные часы «Луна-9», 1966г.

Настольные часы «Луна-9″, выпущенные в 1966 году, являются ярким примером советского дизайна и инженерной мысли эпохи покорения космоса. Эти часы, как и многие предметы того времени, несли в себе отпечаток научного прогресса и оптимизма, связанного с первыми успехами в освоении космического пространства.

Луна-9» – это не просто предмет для определения времени, но и артефакт, отражающий дух эпохи. Они напоминают о мечтах о космосе, научных достижениях и простоте советского дизайна. Сегодня эти часы являются ценным предметом коллекционирования и ностальгии для многих людей, напоминая о времени, когда будущее казалось безграничным и полным возможностей.

ВЛКСМ — страницы истории

Комсомольская организация, официально известная как Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), была молодёжной организацией Советского Союза, основанной в октябре 1918 года. Она являлась вспомогательной структурой Коммунистической партии и играла важную роль в воспитании молодого поколения в духе социалистических ценностей, патриотизма и трудовой дисциплины. Комсомол организовывал молодёжь для участия в общественно-политической жизни, строительстве экономики, культурной и спортивной деятельности. Организация прекратила своё существование после распада СССР в декабре 1991 года.

Вымпел «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».

Вымпел клуба делегации СССР «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу. XII-Москва-1985» представляет собой памятный предмет, выпущенный в честь XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Москве в 1985 году. Этот вымпел служил символом идеологической платформы Советского Союза, направленной на поддержку антиимпериалистических движений и укрепление международных связей с прогрессивными силами по всему миру.

Дизайн вымпела включает изображения, отражающие тему фестиваля: голуби мира, земной шар, символические изображения дружбы народов.

Вымпел «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу» являлся не просто сувениром, а важным элементом пропаганды и идеологической работы, направленной на укрепление позиций СССР на международной арене и поддержку дружественных движений и организаций. В настоящее время он представляет собой ценный предмет коллекционирования, отражающий эпоху того времени.

Значок фестивальный «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу».

Этот знак использовался для поощрения международного сотрудничества и укрепления дружбы между народами разных стран. Значок мог вручаться гражданам СССР и зарубежных государств за вклад в укрепление мира и взаимопонимания.

Однако данная награда не была официальной правительственной наградой, а скорее имела характер памятного знака или сувенира.

Наши службы и опасны и трудны

Профессия пожарного и полицейского одни из самых опасных в современном мире, они ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску, требуют выдержки, принципиальности и полной самоотдачи. От оперативности, качества работы и личной ответственности во многом зависит благополучие жителей всей нашей огромной страны.

1.Ведро пожарное конусообразной формы.

Ведро с С-образной ручкой, покрашено красной краской. Является пожарным инвентарём, относящимся к первичным средствам пожаротушения. Его можно увидеть на пожарных щитах в зданиях, сооружениях, а также вблизи этих объектов. Коническая форма пожарного ведра характерна только для России.

2. Аппарат дыхательный АСВ-2.

Состоит из двух баллонов для сжатого воздуха, соединенных вместе с помощью коллектора в форме металлической рамки, запорного вентиля с включателем резерва. Предназначен для защиты органов дыхания человека в атмосфере, непригодной для дыхания, а также при работе под водой на глубине до 20 метров.

3.Нагрудный знак «Отличник милиции»

Нагрудный знак «Отличник милиции» — ведомственный знак отличия органов внутренних дел СССР и России. Учреждён приказом МВД СССР № 246 от 23 декабря 1953 года. В России был возвращён в систему ведомственных наград милиции приказом МВД России «Об учреждении знаков МВД России» от 14 июня 2000 года № 633. В СССР нагрудный знак «Отличник милиции» вручали сотрудникам от рядового до начальника за высокие показатели в борьбе с преступностью, охране социалистической собственности и общественного порядка, за проявление бдительности, культуры, инициативы и смелости при несении службы.

АХ, ЭТА СВАДЬБА

Свадьба — нечто большее, чем просто штамп в паспорте. Это древний ритуал, уходящий корнями вглубь веков.

Сегодня при слове «свадьба» каждый из нас представляет чёрно-белые фигурки жениха и невесты, золотые кольца, лимузин, шампанское и белоснежных голубей. До Крещения на Руси свадебных обрядов не было. Нравы были примитивными, часто встречалось многоженство. К XVI веку сложился свадебный обряд, совмещающий языческие и христианские верования.

До ХVII века ранняя женитьба считалась обычным и полезным делом. Чтобы уберечь 11-летних девочек от порока, их выдавали замуж за 15-летних мальчишек. В простых семьях, где нужна была не столько жена, сколько работница, невеста могла быть старше жениха.

Все браки на Руси заключались по воле родителей. Свадебный обряд включал в себя сватовство, сговор, венчание и пир. Невесту нельзя было видеть до сватовства (на смотрины приезжал сват), а жениха — до самого венчания. Родители жениха и невесты подписывали «рядную запись». Она состояла из двух частей: своего рода брачного договора и описи приданого. После этого расторгнуть брак было практически невозможно. Застолье начиналось за день до венчания и продолжалось ещё три дня после.

После первых суток пира молодожёнов отводили в «сенник» — пришло время первой брачной ночи. Наутро всем гостям показывали сорочку невесты в доказательство её утраченной невинности, и праздник шёл своим чередом.

Издавна свадьба считается настоящей только тогда, когда соблюдены все обряды. Например, друзья невесты шуточно похищают её перед свадьбой, что обозначает расставание с родительским домом. Жениху полагается пройти ряд забавных испытаний, чтобы доказать свою любовь, и выкупить суженую. Выкуп считался ещё и искуплением грехов прежней жизни. Подружки невесты должны быть одеты в платья, похожие на невестино.

1. Платье женское свадебное

Платье женское свадебное отрезное по линии талии из белого фатина, чехол из белой саржевой ткани. Форма горловины овальная, украшена двумя воланами разной длины. На спинке длинный замок «молния» от горловины до бедер. Рукава длинные, втачные, из фатина, низ рукава украшен двумя рюшами. Юбка из фатина с цветочным узором, фигурно оформлена подхватами. По линии талии полочки настрочена рюша, переходящая в завязывающийся пояс сзади.

- Платье женское свадебное

Платье женское свадебное, отрезное по линии бедер, из гипюра и шелковой ткани «жатка» прилегающего силуэта на шнуровке. Верхняя часть с глубокой английской проймой, переходящей в воротник – стойку, спина открытая. Нижняя часть корсета задрапирована от линии груди до линии бедер и обшита по краю кружевом. Лиф украшен гипюровой тканью, расшитой стразами, бисером, искусственными цветами. Юбка вверху задрапирована, справа пришит крупный декоративный цветок с бутонами. Нижняя часть юбки оформлена шестью широкими оборками из капроновой ткани.

- Болеро женский

Болеро – укороченный жакет из гипюра, женский. Служит дополнением к свадебному платью. Рукава длинные втачные. Срезы полочек и спинки обработаны тесьмой в виде мелких фестонов. Горловина круглая, спереди завязки из тесьмы. В качестве отделки горловины и рукавов служит широкая тесьма из искусственного меха с нитями серебристого цвета.

- Фата со шляпкой

Фата со шляпкой — «джульеткой». Фата средней длины из трех полукруглых слоев белого фатина с приклеенными белыми мелкими искусственными цветами и пенопластовыми шариками. Фата сверху присобрана, к ней прикреплена шляпка-«джульетка» — небольшой головной убор с мыском в виде ажурной сетки из проволоки, обмотанной белой бумагой, с серебристыми элементами, с добавлением бусин, небольших искусственных цветов.

- Фата

Фата средней длины трехслойная из белого фатина с атласной лентой белого цвета по краю. Верх фаты присборен двумя машинными строчками.

- Бутоньерка свадебная

Представляет собой букет из цветов и листьев, каркас из металлической проволоки, обтянутой белой бумагой, цветы и листья выполнены из белой атласной и капроновой ткани.

- Венок свадебный

Венок свадебный полукруглой формы. Основа – проволока, обмотанная бумагой белого цвета к которой прикреплены стебли из прозрачной белой лески с нанизанными белыми бусинами и мелкими цветочками из плотной белой ткани. В центре венка – цветок из восьми лепестков из капроновой ткани белого цвета с каймой.

8. Перчатка женская свадебная

Перчатка женская свадебная длинная из голубой синтетической ткани с петлей для среднего пальца из маленьких бусин белого цвета. На лицевой стороне в верхней части V-образный вырез с нашитой поверх аппликацией из прозрачной капроновой ткани голубого цвета с вертикальным растительным узором голубого цвета, края которого обрамлены нитью серебристого цвета.

9. Перчатка женская свадебная

Перчатка женская свадебная средней длины из белой синтетической ткани с петлей для среднего пальца из тесьмы желтого цвета. На лицевой стороне по центру нашита аппликация из прозрачной капроновой ткани белого цвета с вертикальным растительным узором белого цвета, расшитым стеклярусом и пайетками серебристого цвета.

10. Платок карманный

Платок декоративный карманный квадратной формы из белой атласной ткани. Край обшит искусственной кружевной лентой с переливающейся радужной расцветкой. В левом верхнем углу краской золотого цвета нанесен рисунок в виде двух лебедей, склонивших друг к другу головы. Вокруг лебедей изображены двойные сердечки.

- Рушник «Совет да любовь»

Рушник прямоугольной формы из белой синтетической ткани, края украшены многоцветным орнаментом в виде стилизованного сердца с голубями, обручальными кольцами и подписью: «Совет да любовь».

12. Платье нарядное

Платье женское из синтетического шелка фиолетового цвета. Отрезное по талии. Лиф прилегающего силуэта. Полочка с кокеткой, из под которой заложены небольшие сборки. На полочке подрезные рельефы. Фигурный вырез. Спинка состоит из трех частей. Юбка с одним швом, сильно присборенная по талии «в татьянку». Рукав до локтя, «фонарик», заканчивающийся манжетой. В боковой шов вшит замок «молния». Предназначалось подружке невесты.

13. Лента почетного свидетеля на свадьбе

Лента почетного свидетеля прямоугольной формы из белой капроновой ткани. На ленте золотистой краской изображены слева направо большая и маленькая розы, два обручальных кольца, надпись: «ПОЧЕТНЫЙ», слово «СВИДЕТЕЛЬ» с эффектом голограммы, полукруглый вензель из мелких цветов.

14. Кукла для украшения машины невесты

Кукла «Кубинка» из твердого пластика коричневого цвета в свадебном наряде. Волосы каштанового цвета синтетические, разделенные в пробор и собранные в прическу. Глаза, руки, ноги и голова подвижные. В ушах сережки– белые бусины. На шее украшение из белых пластмассовых бусин. Одета в белое платье из синтетической ткани и белый подъюбник с цветочным орнаментом. К платью по краю пришито несколько разноцветных бусин. На голове фата из белого фатина, отороченная тесьмой. Фата присобрана в венок из проволоки, обмотанной белой бумагой, с листьями и цветами из белой ткани, украшена бусинами белого цвета. Используется для украшения свадебной машины.

15. Статуэтка

Статуэтка «Два голубя» из фарфора. На подставке кремово-серого цвета в виде ветки сидит пара голубей белого цвета, повернутые друг к другу с поднятыми вверх расправленными хвостами. Кончики крыльев, хвоста и лапки у голубей обрамлены краской золотистого цвета.

Размещено в марте 2025 года. Период экспонирования: бессрочно.

16. Платье женское свадебное

Платье женское, свадебное, прилегающего силуэта, расклешенное к низу. Платье изготовлено из атласа белого цвета с круглой горловиной. По плечевому шву и по пройме, к платью пристрочена длинная накидка из белого гипюра с цветочным орнаментом и серебристым люрексом. Горловина и края полочек накидки декорированы цветами, вырезанными из ткани, край – кружевом. Застежка по боковому шву из двух металлических крючков и одной кнопки. Рукава втачные из гипюра с серебристым люрексом, расклешённые, край рукава присборен и обточен руликом. СССР, 1974 г.

17. Венок свадебный

Венок свадебный, полукруглой формы. Основа трехрядная, из проволоки, обмотанной бумагой белого цвета, к которой прикреплены вырезанные из бумаги, пропитанной воском, листочки и цветки белого цвета, а так же белые бусины каплевидной формы из воска, собранные в гроздья. Сзади, проволочные концы венка соединяются резинкой. С обеих сторон венка прикреплено по две длинные тонкие ветви с восковыми бусинами и листочками. Производитель неизвестен. 1950-1960- е годы.

18. Диадема

Головное украшение в виде венца, не замыкающееся в кольцо. Изготовлена из металла, украшена одиннадцатью лепестками из стеклянных страз: один в центре на возвышенности и по пять в каждую сторону. Производитель неизвестен. 2000-е гг.

19. Подсвечник

Подсвечник металлический, окрашенный в белый цвет. Состоит из двух частей: нижняя представляет собой треугольник с загнутыми вниз вершинами, верхняя – диск, вогнутый вовнутрь. В центре подсвечника острый тонкий шпиль для насаживания свечи. Производитель неизвестен. 2000-е гг.

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЕСЛА

Прекрасную возможность углубленного изучения исторического прошлого даёт знакомство с традиционными ремёслами и промыслами. Издавна Кубань славилась своими умельцами-мастерами различных видов ремесел. Трудолюбивые люди сделали край богатым и привлекательным.

Самыми распространенными ремеслами были кузнечное дело, гончарное, столярное ремесло, ткацкое, кожевенное, лозоплетение, и многое другое.

Фонды Тимашевского музея семьи Степановых почти сразу с момента образования начали пополняться предметами традиционных народных промыслов и ремесел.

Эти экспонаты – хорошее подспорье для тематических выставок в музее. У каждого экспоната есть своя история. Но не менее увлекательна история того промысла, ремесла, с которым предмет связан. С целью познакомить онлайн-посетителей с многообразием традиционных видов деятельности ремесленников и родилась идея о создании выставки «Чем пахнут ремесла»

- Бокал керамический

Керамический бокал, выполненный в цилиндрической форме, представляет собой уникальный предмет, изготовленный в условиях похода. Его тёмно-коричневый цвет придаёт ему привлекательный и естественный вид, который отлично вписывается в атмосферу природы и активного отдыха.

Процесс создания таких самодельных бокалов — настоящее искусство, сочетающее в себе как навыки, так и глубокое понимание свойств глины. Изготовление проходит несколько этапов, включая: выбор материала, формирование и заключительный этап — обжиг, что придаёт бокалу необходимую прочность и водонепроницаемость.

2. Скульптурная группа «Русская тройка»

Скульптурная группа «Русская тройка» представляет собой выразительное и динамичное произведение искусства, изображающее тройку лошадей, запряженных в живописные сани. Этот элемент русской культуры и фольклора захватывает момент быстрого движения и силы животных, раскидывающихся по снежной равнине. Ямщик, одетый в зимнюю одежду с поднятым воротником и шапкой на голове, добавляет образу живости и реализма.

Скульптура не только передаёт дух русской зимы, но и показывает традиционный уклад жизни, где ямщик, держащий вожжи в левой руке и кнут в правой, управляет своей упряжкой. За ним, в санях, устроились двое мужчин, что создаёт ощущение путешествия и общения.

- Шкатулка деревянная с художественной росписью

Деревянная шкатулка с художественной росписью — это не просто предмет для хранения, но и произведение искусства, которое сочетает функциональность и эстетику. Шкатулка имеет тулово цилиндрической формы и стоит на небольшом поддоне с выпирающим бортиком, что добавляет ей оригинальности и стабильности.

Роспись играет ключевую роль в оформлении шкатулки. Мастера используют различные техники и мотивы, чтобы создать уникальные узоры, которые зачастую отражают национальные традиции и символику. Это может быть цветочная композиция, геометрические фигуры или сюжеты из народного фольклора.

Создание такой деревянной шкатулки включает несколько важных этапов: выбор материала (для шкатулок выбираются качественные древесные породы, такие как дерево липы или ели, которые легко поддаются обработке), склеивание и формовка, роспись (художники наносят роспись вручную, используя специальные краски и лаки, чтобы добиться ярких и долговечных цветовых решений), и финишная отделка (шкатулка покрытие защитным слоем лака)

- Воротник – пелерина

Воротник-пелерина — это элегантный аксессуар, который идеально дополняет разнообразные наряды. Он выполнен бежевого цвета из кружевной ткани, имеет полукруглую форму и связан крючком из хлопчатобумажных ниток, что придаёт ему легкость и изысканный вид. Такой воротник находит свое место как в повседневной, так и в вечерней моде, добавляя образу нотки шарма и утонченности.

Особого внимания заслуживает узор воротника: он представлен в виде чешуйчатой сетки с геометрическим повторяющимся вертикальным орнаментом в виде стилизованного листка. Этот дизайн не только напоминает о природных формах, но и подчеркивает мастерство рукодельницы.

- Наковальная

Наковальня — это инструмент, используемый в кузнечном деле для превращения металла в изделия нужной формы. Наковальни 30-х годов XX века имели характерные черты, особенности и технологии, которые отличались от современных моделей. Наковальня прямоугольной формы обладает массивной и прочной конструкцией. Плоская рабочая поверхность обеспечивает стабильную опору для металла. Изготавливались наковальни обычно из закалённой стали или чугуна, что придавало им прочность и долговечность. Размеры могли варьироваться, но наковальни того времени могли весить от 30 до 150 кг в зависимости от назначения и используемых техник.

Кузнечное дело на Кубани имеет глубокие исторические корни и связано с культурой и бытом местного населения. Этот регион, с его богатой историей и традициями, стал важным центром кузнечного мастерства. Многие кубанские кузнецы были известными мастерами, чьи произведения ценились не только в регионе, но и за его пределами. Некоторые из них занимались и художественной кузницей, создавая уникальные изделия.

- Утюг жаровой металлический ≈ середины ХХ века.

Жаровой металлический утюг — это предмет, который использовался для глажки тканей с помощью тепла, создаваемого сжиганием угля или другого топлива. Такие утюги были особенно популярны в середине ХХ века и остаются интересным примером бытовой техники того времени. Такие утюги, как правило, имеют тяжелое металлическое тело, которое отлично проводит тепло. Внутри утюга находится специальная камера для размещения угля, что позволяет постепенно нагревать его и поддерживать нужную температуру.

Жаровой металлический утюг служит символом определенного времени и быта. Он олицетворяет трудозатраты домашних дел, а также традиции, связанные с уходом за одеждой и текстилем в семье. Сегодня такие утюги используются как элемент декора или в качестве экспонатов в музеях, что подчеркивает их историческую ценность.

- Скульптурная группа «Балет»

Скульптура состоит из двух основных фигур: балерины и танцора. Скульптурные группы, изображающие балет, часто символизируют красоту, искусство и преданность танцу. Они могут служить вдохновением для любителей искусства и балета, а также напоминанием о вечной красоте движения. Такая скульптура станет прекрасным дополнением любого интерьера, подчеркивая элегантность и художественный вкус.

- Ладья

Ладья представляет собой интересное произведение декоративного искусства, вырезанное из одного бруска дерева. Она сочетает в себе функциональность и художественное исполнение. Овальная форма изделия символизирует традиционные лодки и суда. Утолщенный верх добавляет выразительности и подчеркнутого акцента на верхней части изделия.

Ладьи, подобные этой, часто используются в декоративных целях, как предметы искусства или для хранения различных мелочей. Такие изделия подчеркивают мастерство резчика по дереву и могут стать замечательным элементом интерьера, добавляя уют и атмосферу традиционного искусства.

- Ковш (салатовка) деревянный

Ковш, также известный как салатовка, представляет собой полезный и эстетически привлекательный предмет, выполненный из дерева. Изготовлен из древесины, что придает ему естественный и теплый вид. Чашеобразная форма позволяет удобно использовать ковш при сервировке блюд, особенно для салатов, также такая форма способствует легкому перемешиванию и подаче ингредиентов. Прямая ручка обеспечивает удобство в использовании и при подаче. Ковш идеально подходит для подачи салатов, однако его также можно использовать для других блюд. Деревянный ковш добавляет природную текстуру и эстетическую привлекательность, делая его отличным элементом как на кухне, так и на столе.

- Гребень деревянный для расчесывания шерсти

Орудие обработки растительных волокон и шерсти, использовавшееся для чесания трепаного льна и конопли, т. е. стеблей, прошедших обработку на мялке и трепале, а также для чесания вымытой шерсти.

Цель чесания — разъединение и равномерное распределение волокон относительно друг друга, отделение коротких волокон от более длинных и окончательное освобождение их от сорных частиц.

Гребень использовался также для закрепления кудели при прядении на веретене, выполняя роль прялки. Гребень для чесания волокна известен на Руси с глубокой древности. Он встречается при археологических раскопках в слоях XI-XII вв.

- Деревянная колодка

Деревянная колодка — это специальный инструмент, используемый в обувном ремесле для формирования и поддержки обуви во время изготовления и хранения. Колодки изготовлены из дерева, обычно из такого, как бук или ясень, что обеспечивает им прочность и устойчивость к деформации. Имеет анатомически правильную форму, соответствующую контуром стопы, что позволяет точно воспроизводить размеры обуви.

Используя деревянные колодки, мастер может точно формировать обувь, что способствует долговечности и комфорту изделия. Это особенно важно для казаков, которые традиционно много времени проводят на ногах.

- Шляпа-брыль из соломы

Шляпа-брыль из соломы — это традиционный головной убор, который служит не только практической, но и стильной функцией в культуре казачества. Он защищает от солнца и является символом казачьего стиля. Шляпа изготавливается из соломенных полосок, что обеспечивает её лёгкость и воздухопроницаемость. Полоски сплетены с зубчиками, что придаёт изделию оригинальный вид и обеспечивает дополнительную прочность.

Казачьи мастера передают знания и технологии лозоплетения из поколения в поколение, что позволяет сохранять культурное наследие и развивать местные традиции. Сегодня лозоплетение сочетает в себе как традиционные, так и современные техники, позволяя создавать уникальные и востребованные изделия.

- Шкатулка из бересты

Шкатулка изготовлена из бересты — верхней части коры берёзы, характеризующейся лёгкостью и устойчивостью к влаге. Овальная форма позволяет удобно расположить шкатулку, а светло-коричневый цвет подчеркивает естественную красоту материала. По периметру крышки и по боковой части шкатулка оформлена плетением из бересты, что добавляет ей оригинальности и уникальности.

Плетение из бересты является древним ремеслом, которое получило широкое распространение в некоторых регионах, особенно на Кубани. Этот процесс требует высокой квалификации и навыков, которые передаются от мастера к ученику.

- Лапоть

Лапоть — это традиционная русская обувь, плетёная из бересты или коры деревьев. Этот вид обуви имеет глубоко укоренившиеся традиции и используется с древних времён. Лапоть имеет вытянутую форму, которая позволяет удобно обвивать ногу. Завязки, которые фиксируют лапоть на ноге, обеспечивают комфорт и надёжную посадку.

Лапти были распространённой обувью на Кубани, особенно в деревенской местности, так как они были доступными и практичными.

Размещено в феврале 2025 года. Период экспонирования: бессрочно.

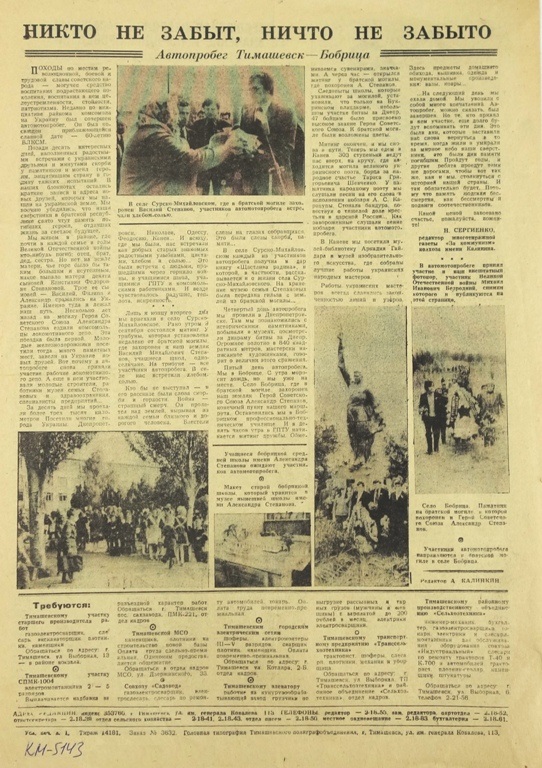

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В сентябре 1978 года и в октябре 1988 года Тимашевским райкомом комсомола и музеем семьи Степановых были организованы десятидневные агитационные автопробеги по местам захоронений и сражений братьев Степановых. Первое мероприятие прошло под эгидой 60-летия ВЛКСМ, второе – в честь 70-летия ВЛКСМ. В них принимали участие работники Тимашевского райкома комсомола, родственники семьи, сотрудники Тимашевского музея семьи Степановых. Первый автопробег прошел по местам сражений и захоронений на Украине двух братьев из семьи Степановых: Василия и Александра, Героя Советского Союза. Маршрут второго автопробега пролегал через три республики: Россию, Украину, а также Белоруссию, где погибли Павел и Иван Степановы. В каждом населенном пункте, где останавливались участники автопробега, проходили торжественные мероприятия, митинги.

Фото. Участники автопробега возлагают цветы к братской могиле, где похоронен А.М. Степанов. Село Бобрица Каневского района Черкасской области. 11 сентября 1978 г.

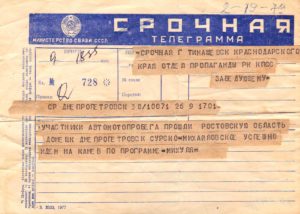

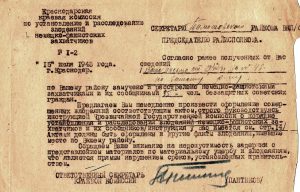

Телеграмма срочная из Днепропетровска в Тимашевск. Сообщение о прохождении маршрута участниками автомотопробега. 9 сентября 1978 г.

Организаторами автопробега был разработан маршрут, отправлены письма в районные и городские комитеты комсомола, где проходили встречи участников. В свою очередь, участники автопробега сообщали телеграммами о месте нахождения группы.

Лента из красного сатина с автографами участников автопробега 1988 года.

Ход проведения автомотопробега, его значимость широко освещались в СМИ. О мероприятии писали как в районной газете «Знамя труда», так и в краевых (к примеру, «Комсомолец Кубани»).

Размещено в октябре 2024 года. Период экспонирования: бессрочно.

СТОЛЕТИЕ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ТИМАШЕВЦЕВ

(к 100-летию Тимашевской Центральной районной больницы)

В 1924 году в станице Тимашевской была организована первая больница на 12 коек. Коллектив больницы был сформирован из работников военного госпиталя, до этого оказывавшего медицинскую помощь населению. Возглавлял первый коллектив Тимашевской районной больницы врач Вороненко Константин Павлович, который, по воспоминаниям коллег, был «замечательным товарищем и врачом, от которого можно было получить совет, консультацию по любому теоретическому и практическому вопросам. Был универсалом в своем деле: и терапевтом, и хирургом, и педиатром, и акушер-гинекологом», прекрасным диагностом, несмотря на то, что в то время ни лабораторий, ни рентген- и ЭКГ-аппаратов не было. Он был первым организатором здравоохранения в Тимашевском районе.

Фото. Первый коллектив медиков Тимашевской больницы. 14 декабря 1930 г.

Первоначально в Тимашевской больнице работали 6 человек: главный врач Вороненко Константин Павлович (в центре снимка с ребенком на руках), фельдшер Бауков Николай Петрович (второй ряд первый слева), старшая операционная сестра Вороненко Анна Ивановна (первый ряд первая слева), старшая медсестра Баукова Елена Васильевна (второй ряд третья слева), а также фельдшер Ветер Ефим Иванович и три санитарки – Никитенко Н.С., Ткаченко Г.Я. и Гулицына С.И. Это и был первый коллектив больницы.

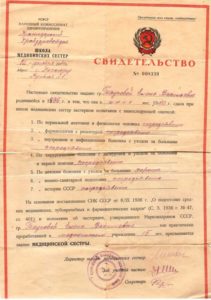

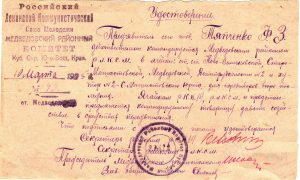

Свидетельство Бауковой Е.В. о присвоении звания медицинской сестры от 25 декабря 1940 г.

Баукова Елена Васильевна была в числе первых медиков Тимашевской больницы. В медицине она работала с 18 лет: в 1914 году окончила курсы медсестер и была направлена по мобилизации в Царскую армию в лазарет сестрой милосердия. В 1940 году экстерном сдала экзамены в Краснодарской школе медицинских сестер. В Тимашевской районной больнице работала старшей медсестрой.

Фото. Медицинский осмотр воспитанников яслей-сада колхоза «40 лет Октября».

Слева — врач Сапунов В.С. 1960 год.

В годы Великой Отечественной войны медики внесли важную лепту в дело Победы: в военно-полевых условиях лечили раненых. В летопись Тимашевской ЦРБ золотыми буквами внесены имена врачей-фронтовиков: терапевта Жакова Василия Ивановича и хирурга Сапунова Василия Степановича. И в мирное время они добросовестно трудились для здоровья населения. Их супруги также посвятили себя благородной врачебной профессии: Жакова (Баукова) Маргарита Николаевна и Сапунова Вера Николаевна.

Значок нагрудный «Отличнику здравоохранения» Сапунова В.С.

За столетнюю историю Тимашевской центральной районной больницы сотни медработников добросовестно трудились на поприще здравоохранения. Их имена с благодарностью вспоминают тимашевцы. Их уважали коллеги. Многие из медиков были награждены значком «Отличнику здравоохранения».

Размещено в июле 2024 года. Период экспонирования: бессрочно.

КНИГА – СВЕТОЧ ЗНАНИЙ

( к 460-летию выхода на Руси первой печатной книги)

Изначально книги на Руси были рукописными, собирались в семьях несколькими поколениями, упоминались в почти каждой духовной грамоте (завещании) среди ценностей и родовых икон. Но возрастающая потребность в книгах положила начало новому этапу просвещения на Руси – книгопечатанию. 1 марта 1564 года вышла в свет первая точно датированная печатная русская книга. Была она религиозного содержания: «Деяния и Послания Апостолов». Почти год над её созданием трудились диакон церкви Николая Гостунского в московском Кремле Иван Фёдоров и его ученик Пётр Мстиславец. После выхода «Апостола», Иван Фёдоров со своими подручными стал готовить к изданию новую книгу – «Часовник». Но если «Апостол» выпускался год, то на «Часовник» ушло всего 2 месяца. Одновременно шла работа над составлением и выпуском первого славянского учебника – «Азбуки». Она вышла в 1574 году. По ней знакомились с алфавитом, учились составлять слоги и слова. Так появились на Руси первые печатные книги.

«Библия, или Книга Священного Нового завета». 1911 г.

Фонд православной литературы Тимашевского музея семьи Степановых относительно небольшой. Но в числе книг такого содержания особо выделяется «Библия, или Книга Священного Нового завета» в русском переводе, с параллельными листами и указателем Писания Ветхого Завета и церковных чтений. Экземпляр был издан в г. Киеве в 1911 году.

«Арифметика». 1893 г.

В фондах Тимашевского музея семьи Степановых хранятся около 1200 экземпляров книг самых разных годов выпуска, от конца XIX века до наших дней. Самым ранним экспонатом из коллекции книг можно назвать «Арифметику», выпущенную в Москве в 1893 году. На 207 страницах – задачи и арифметические правила. Составители учебника — А.Машинин, К.Беренин – постарались, чтобы задания были интересны юным современникам Льва Толстого и Ивана Бунина.

«Астрономия в общепонятном изложении». 1896 г.

В этой же коллекции самых древних книг из фондов Тимашевского музея — «Астрономия в общепонятном изложении», состоящая из 748 страниц. Её авторы – Саймон Ньюкомб и Рудольф Энгельман – главной целью своего труда определили общеобразовательный очерк истории, приемов и результатов астрономической науки, и таким языком, который был бы понятен без математической подготовки. В книге рассказывается об историческом развитии системы мира, даются сведения по практической астрономии, о солнечной системе и звездной астрономии. Экземпляр уникален еще и тем, что он, согласно экслибрису на первой странице, принадлежал легендарному врачу Станиславу Владимировичу Очаповскому – видному советскому и российскому офтальмологу, доктору медицинских наук, одному из основателей высшей медицинской школы на Кубани, руководителю глазной клиники в Краснодаре. Имя Очаповского у краснодарцев на слуху – в честь профессора назвали Краевую клиническую больницу №1.

Н.С. Лесков «Полное собрание сочинений». Том 1, 1902 г.

Среди старинных фолиантов из фондов музея очень интересны книги Николая Семеновича Лескова. Во-первых, это полное собрание знаменитого русского писателя в 36 томах. А во-вторых, издано оно было в начале XX века – в 1902-1903 годах. Несмотря ветхость книг, собрание уникально – это первое полное собрание сочинений Николая Лескова, изданное почти сразу после его смерти – один из лучших мастеров русской прозы скончался в 1895 году.

Л.Н. Толстой «Сочинения. Война и мир». Том 1, издание 12-е. 1911 г.

В коллекции книг, хранящейся в фондах Тимашевского музея семьи Степановых, есть уникальные экземпляры. Вот, например, издание «Войны и мира» Льва Толстого — одного из самых известных русских писателей в мире. Роман-эпопея «Война и мир» особо выделяется в его наследии. Это одно из значимых произведений в мировой литературе и одно из самых издаваемых произведений Л.Н. Толстого. 20 ноября 1910 года Толстой умер на 83-ем году жизни. А в 1911 году вышло последнее – 12-ое – издание, в той редакции, которая была еще при жизни Л.Н. Толстого. На этой виртуальной выставке представлен как раз такой экземпляр.

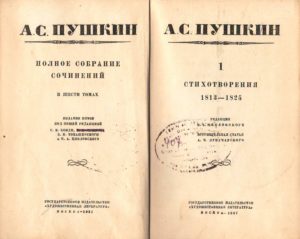

А.С. Пушкин «Полное собрание сочинений». Том 1, 1937 г.

В фондах музея есть и другие раритетные книги. В 1937 году в память о столетии гибели А.С. Пушкина массовым тиражом были напечатаны его произведения. В фондах Тимашевского музея семьи Степановых есть те самые издания.

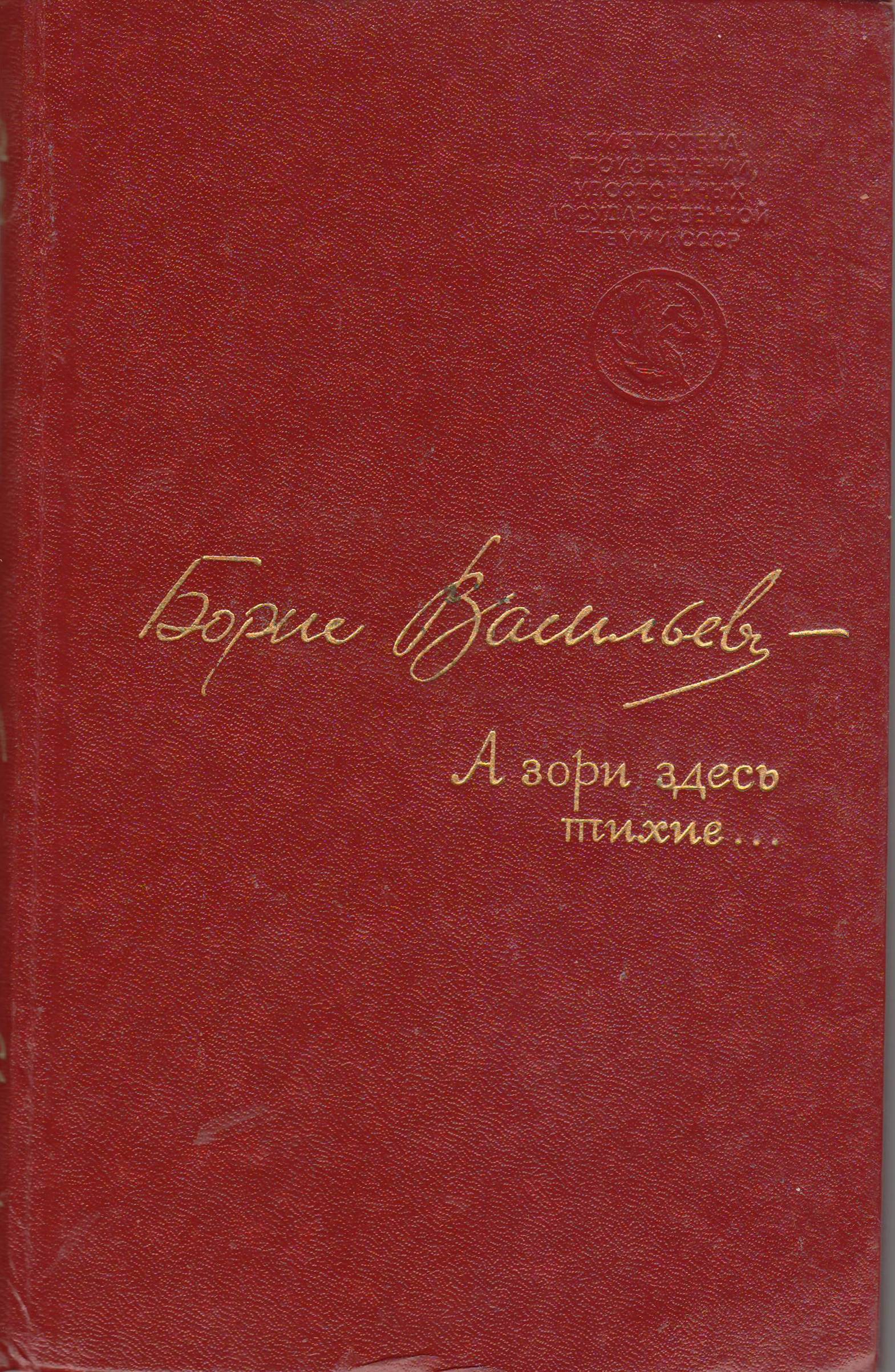

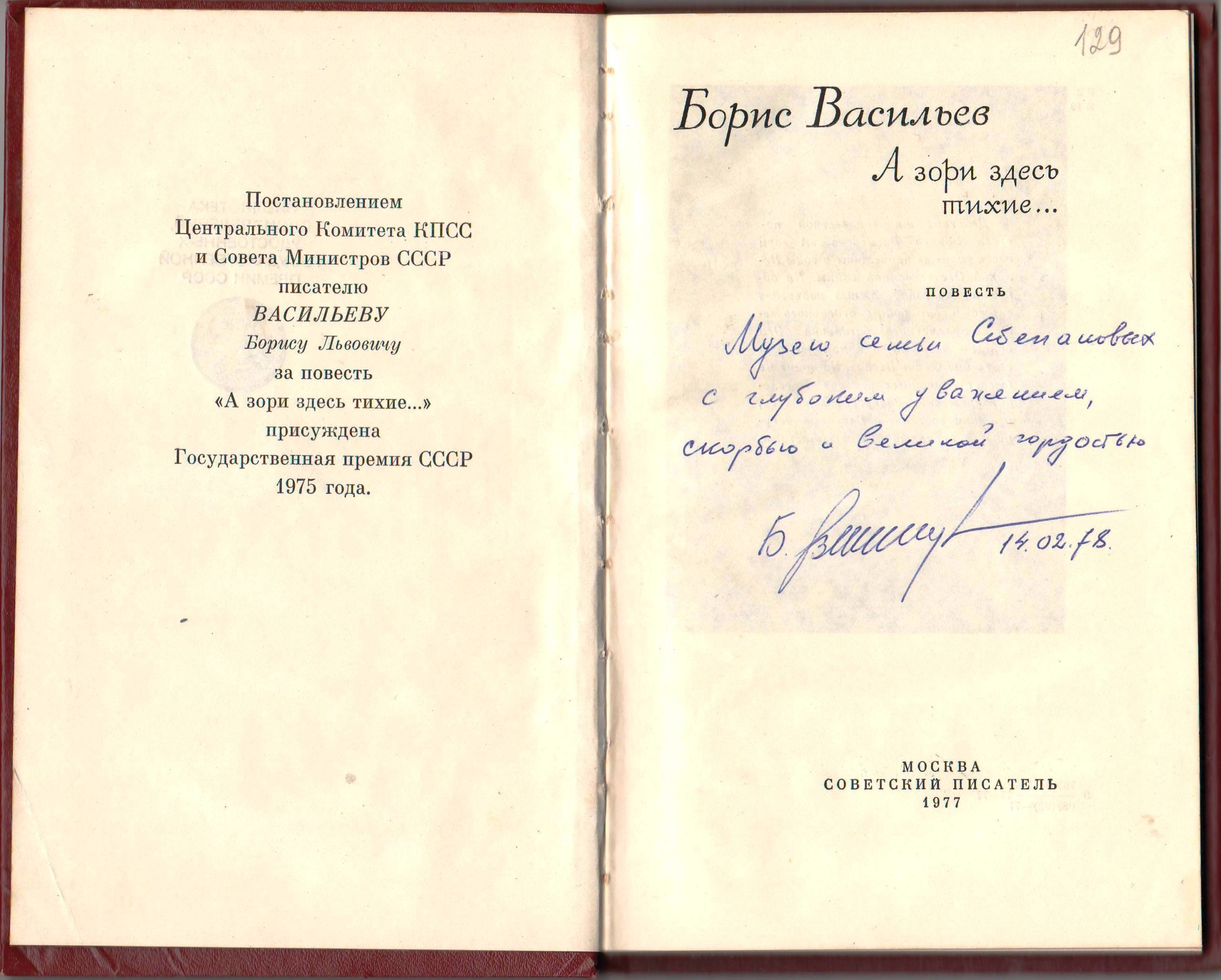

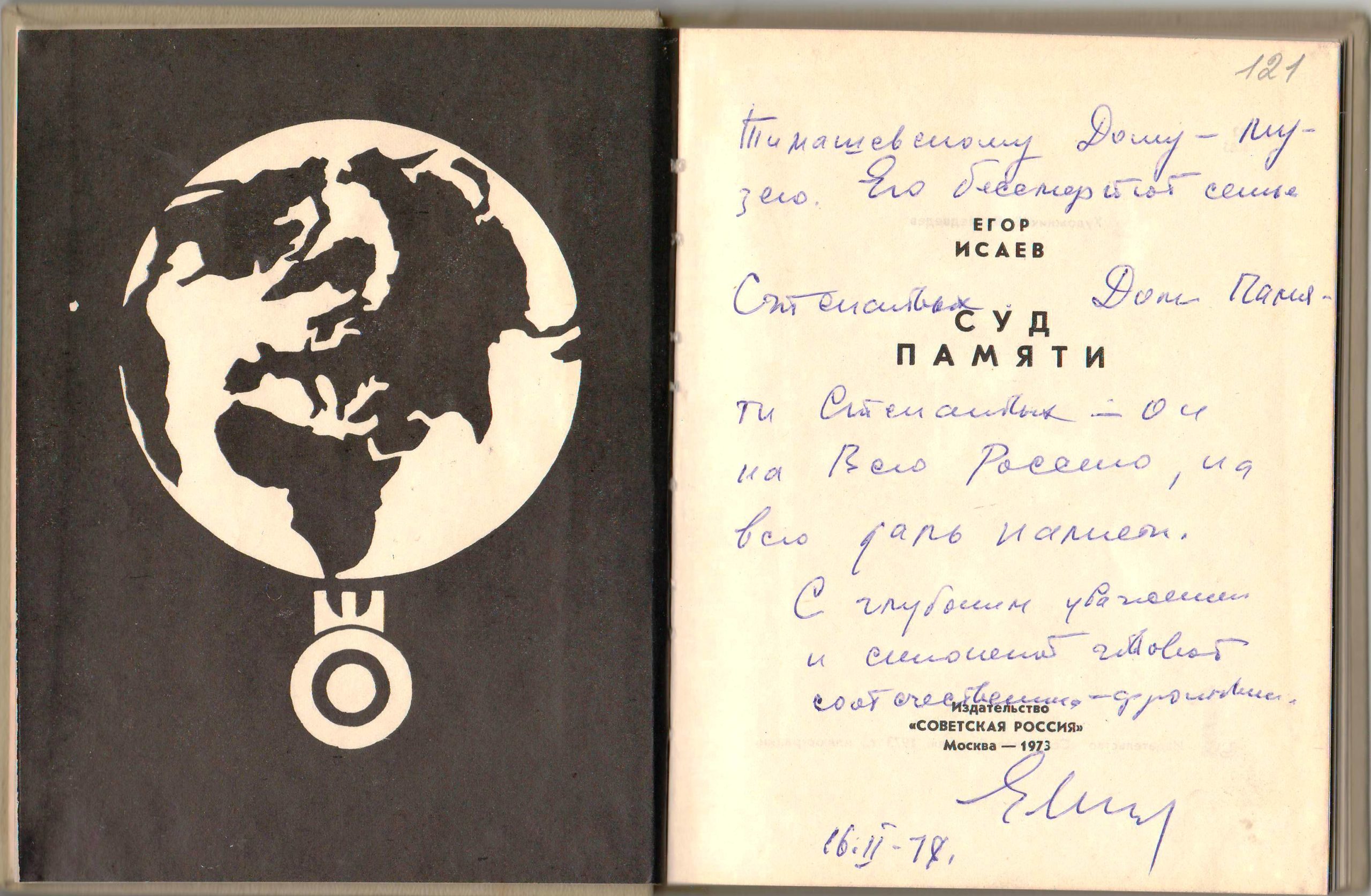

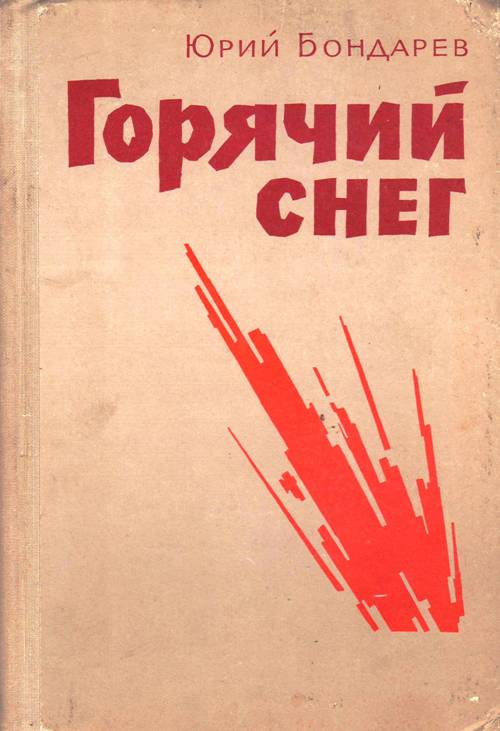

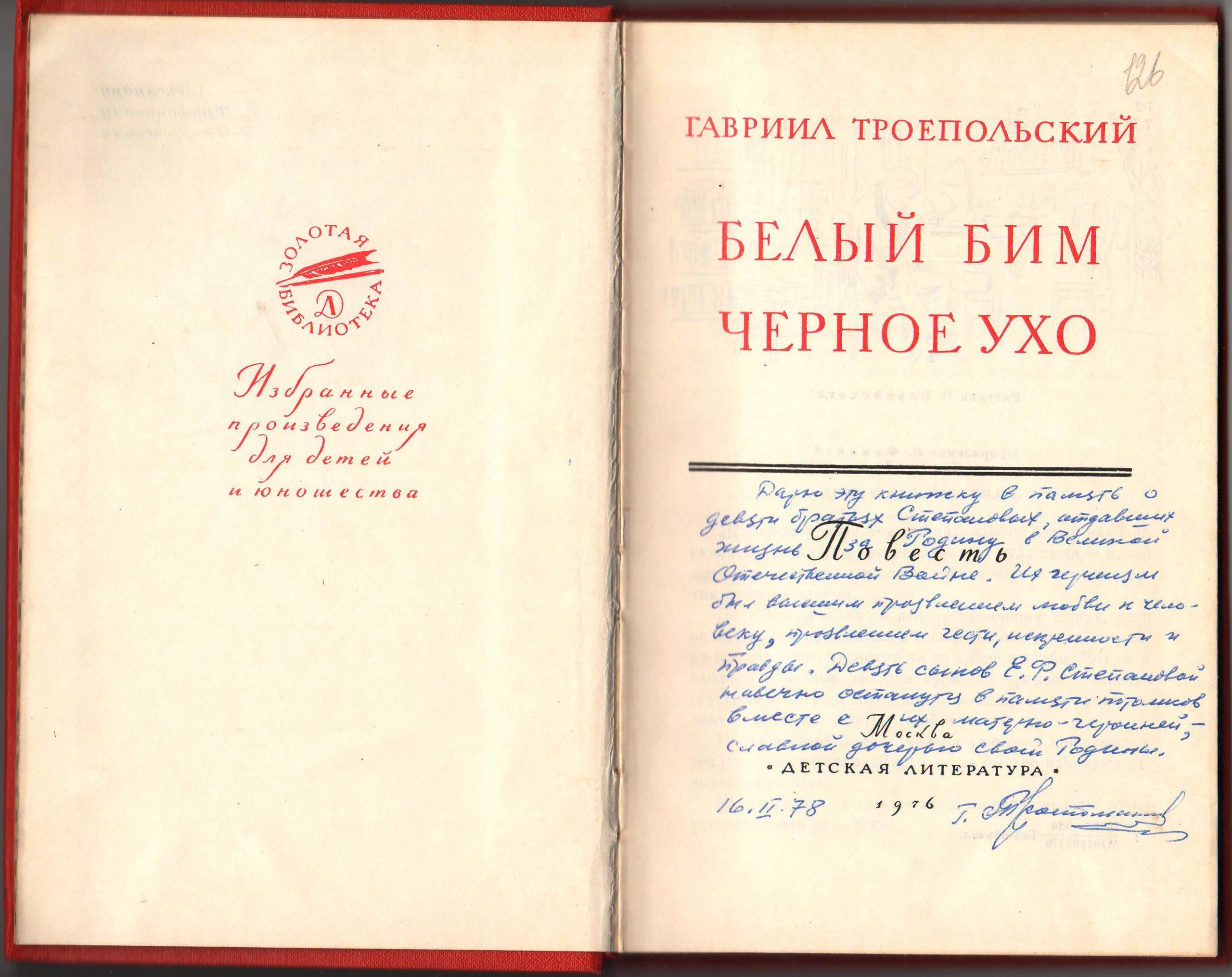

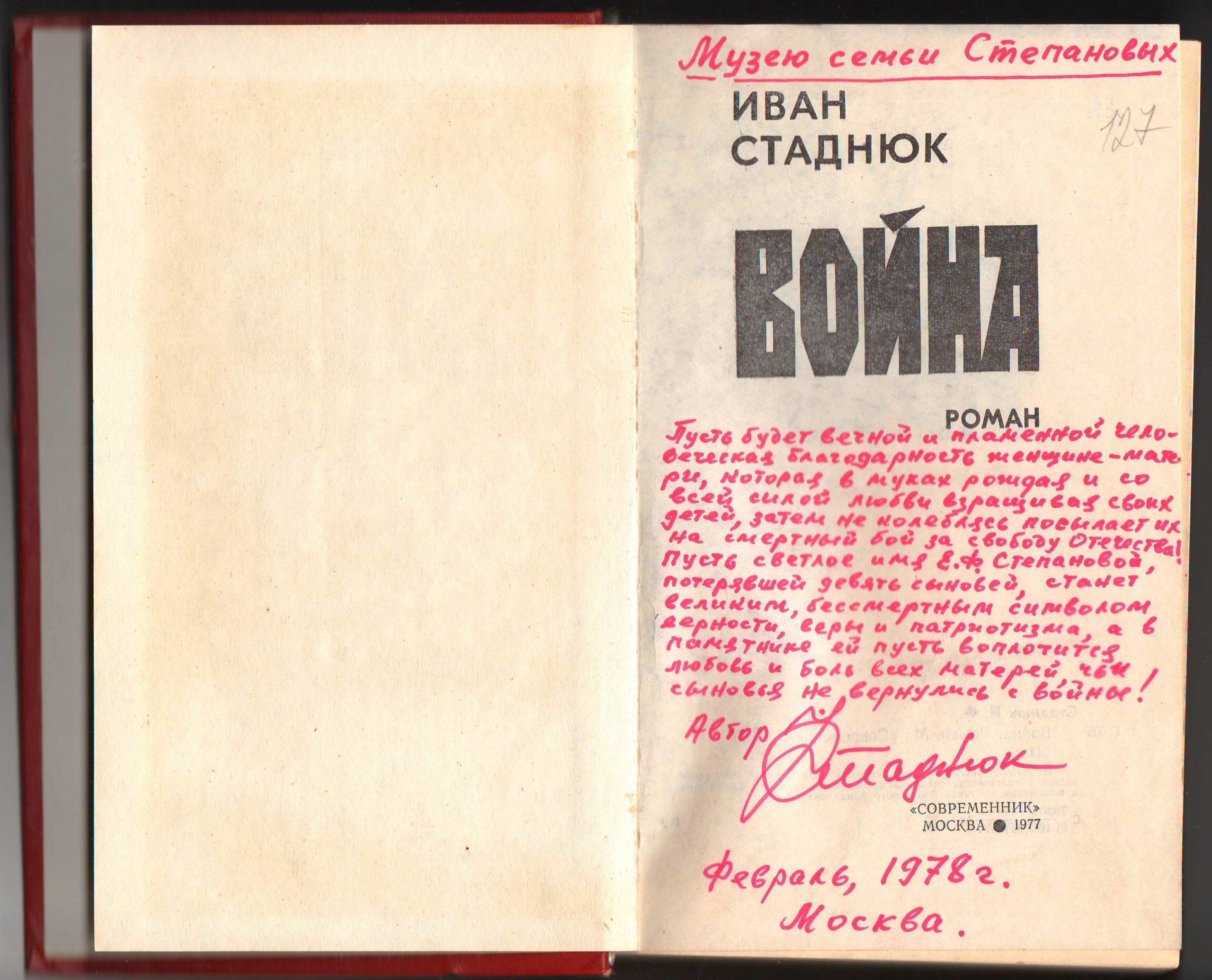

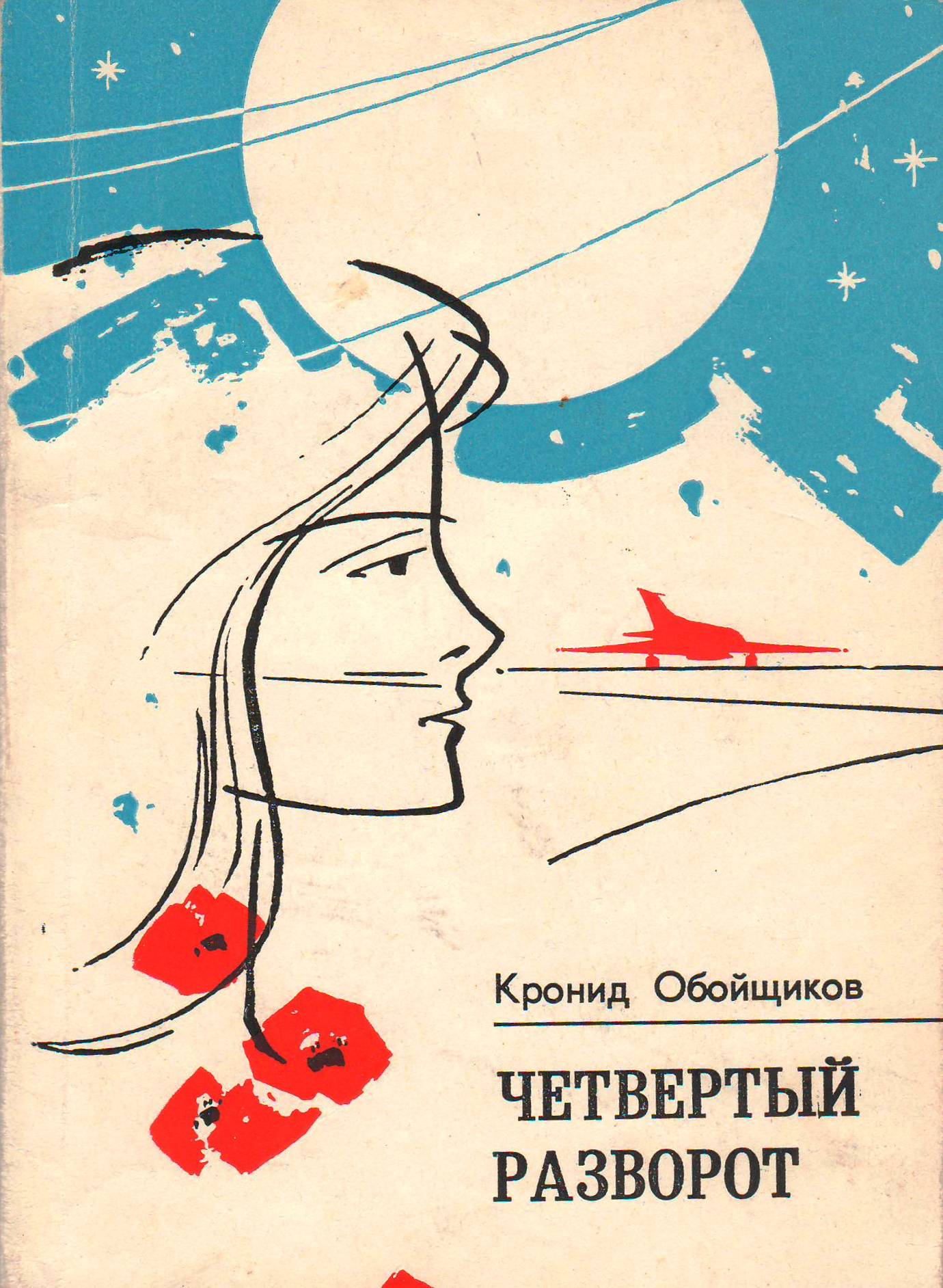

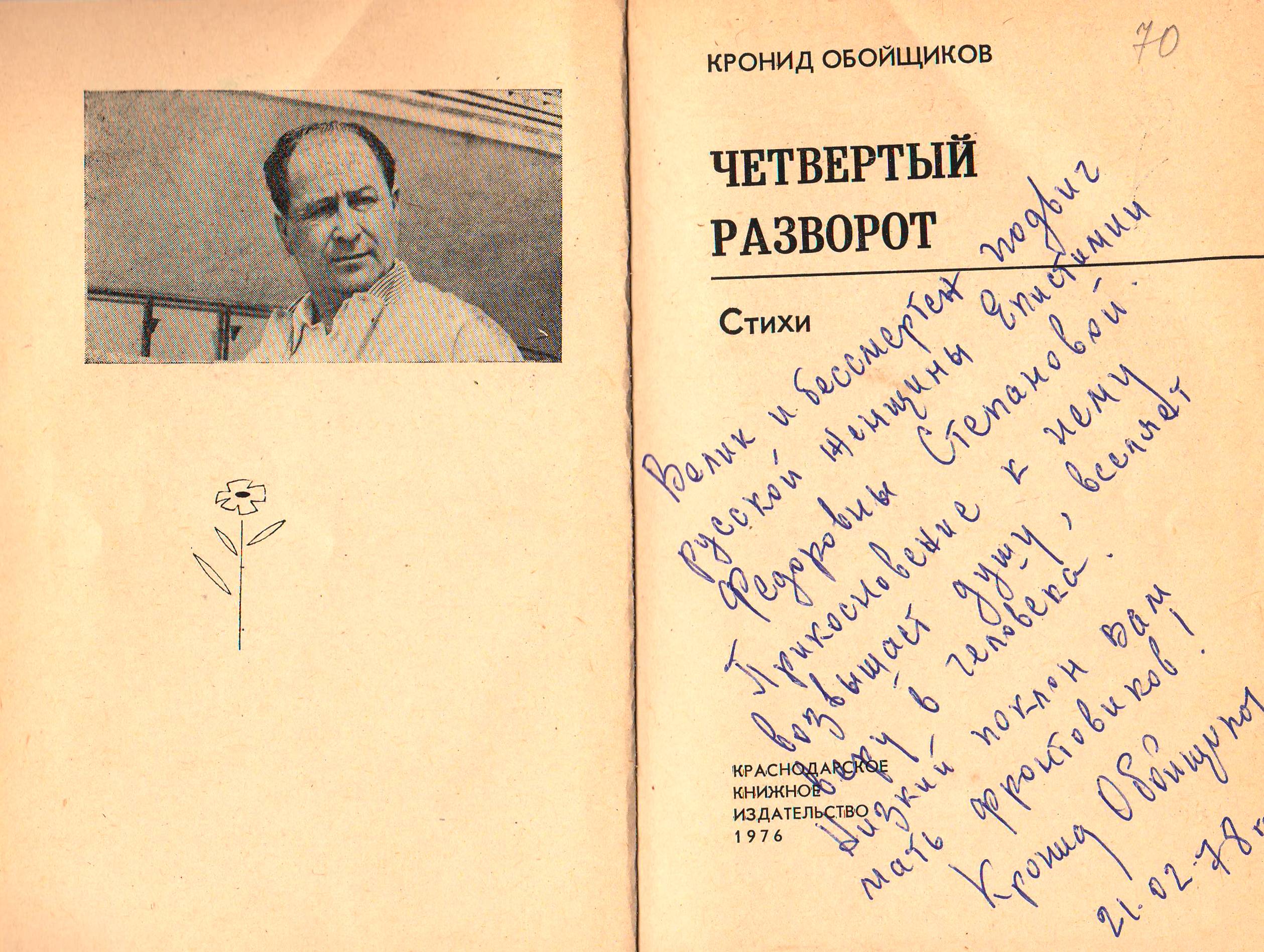

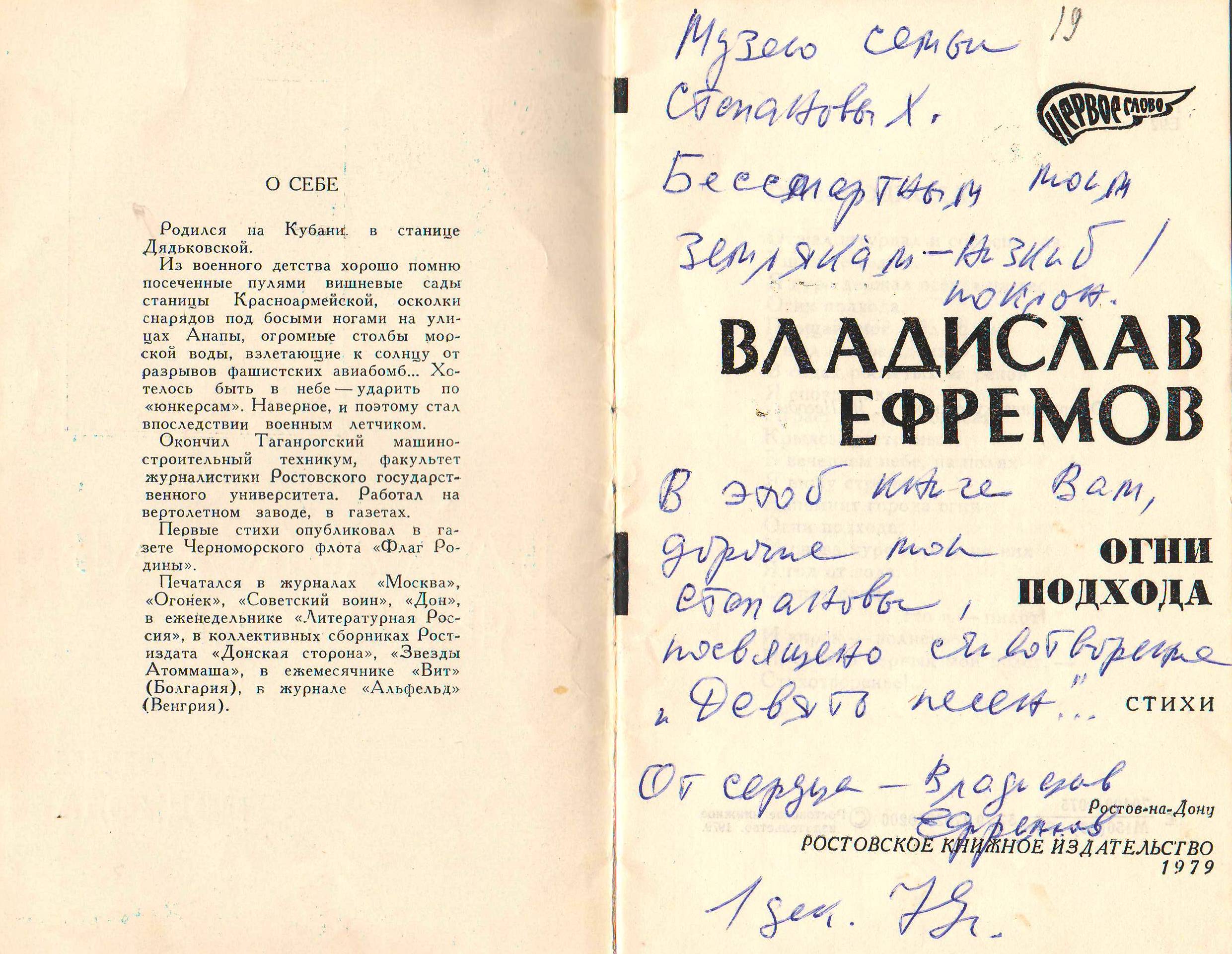

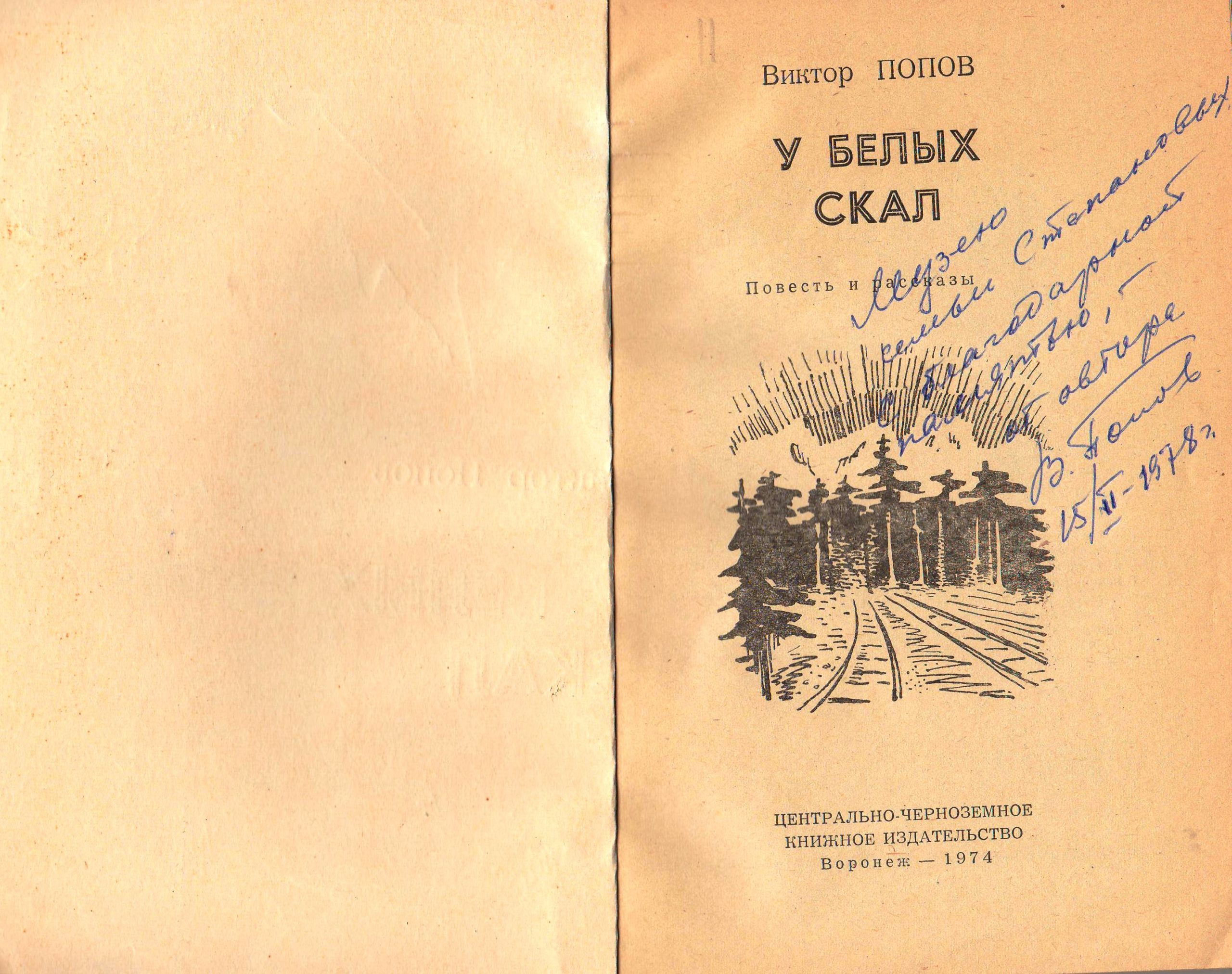

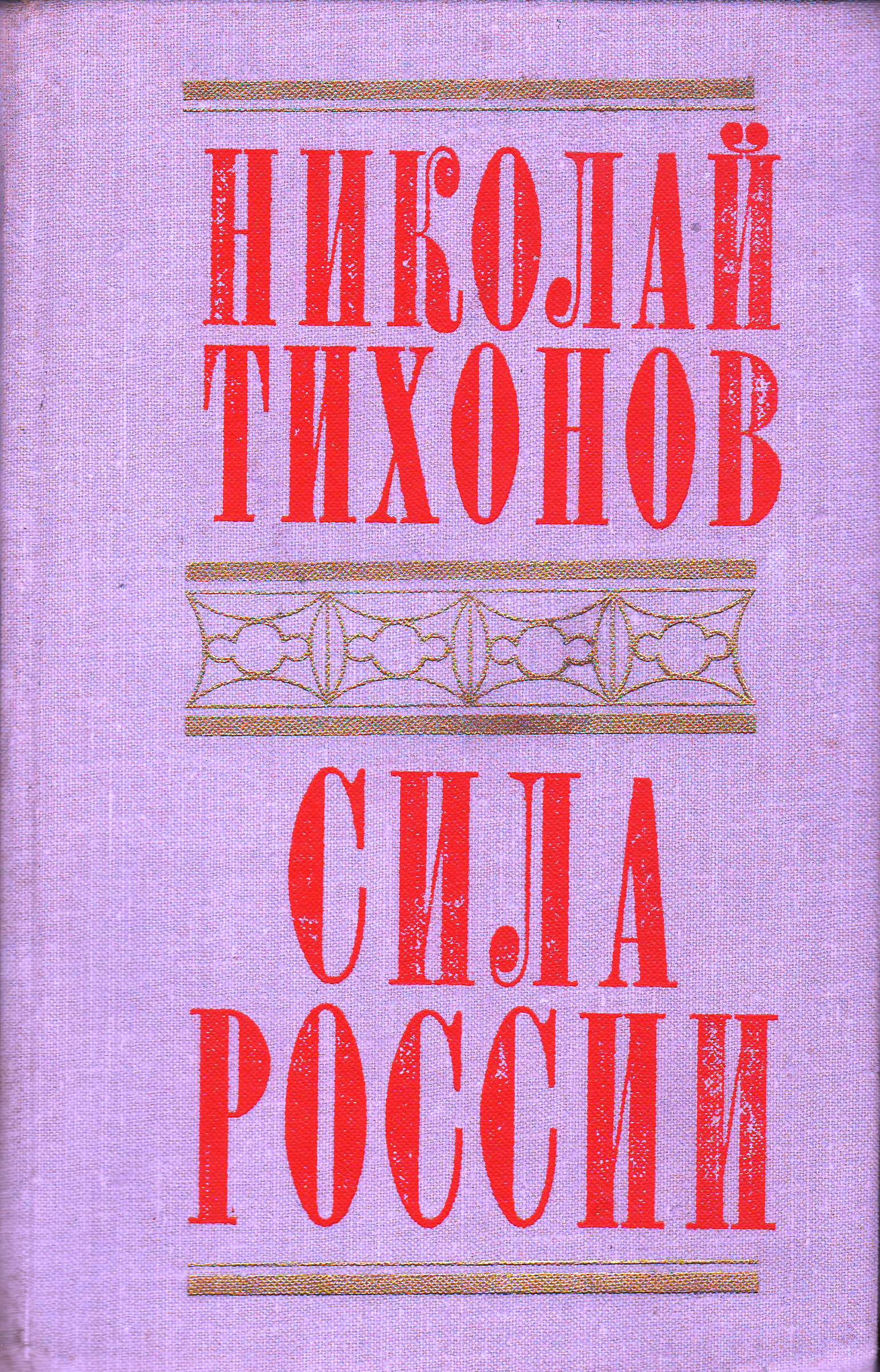

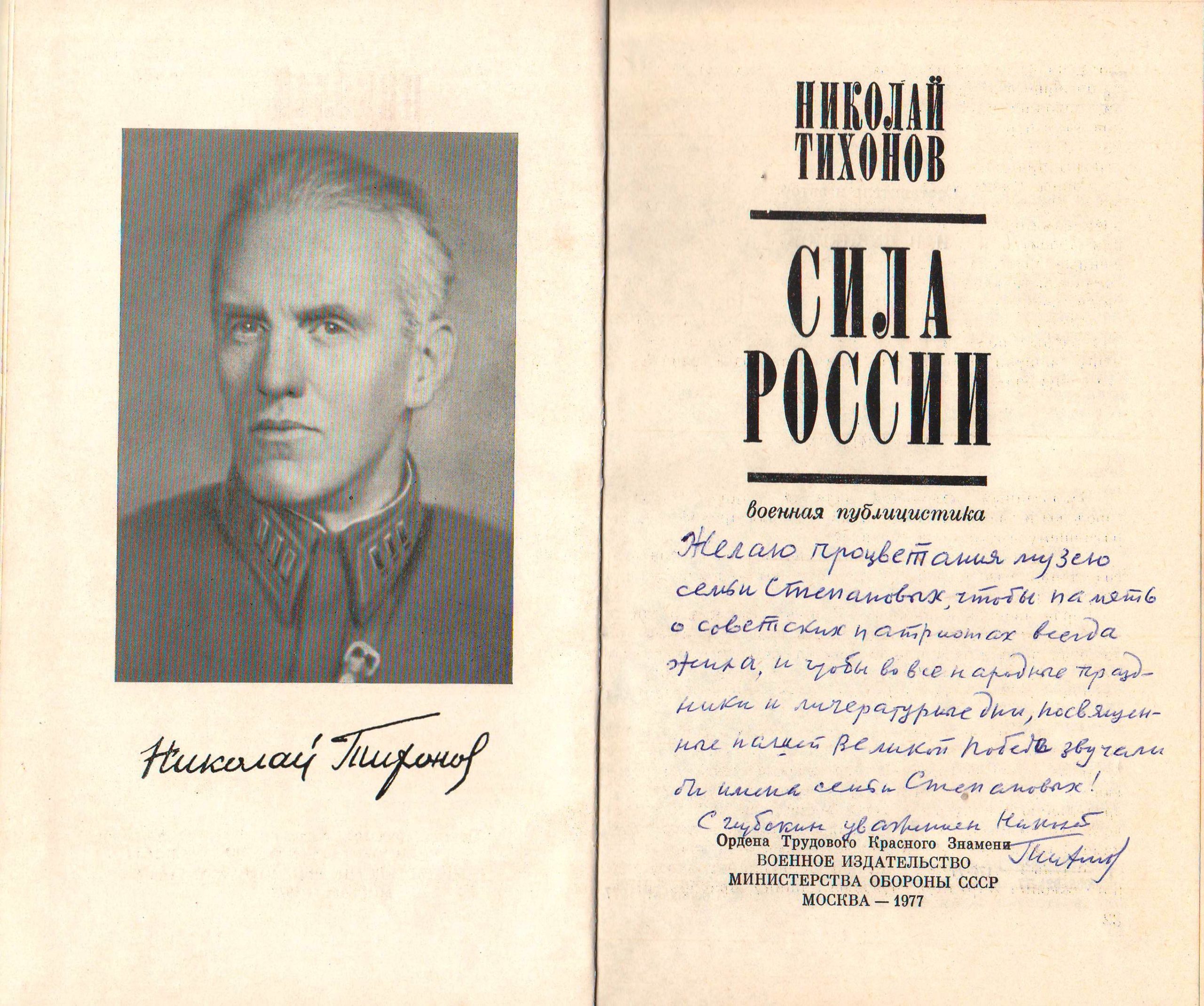

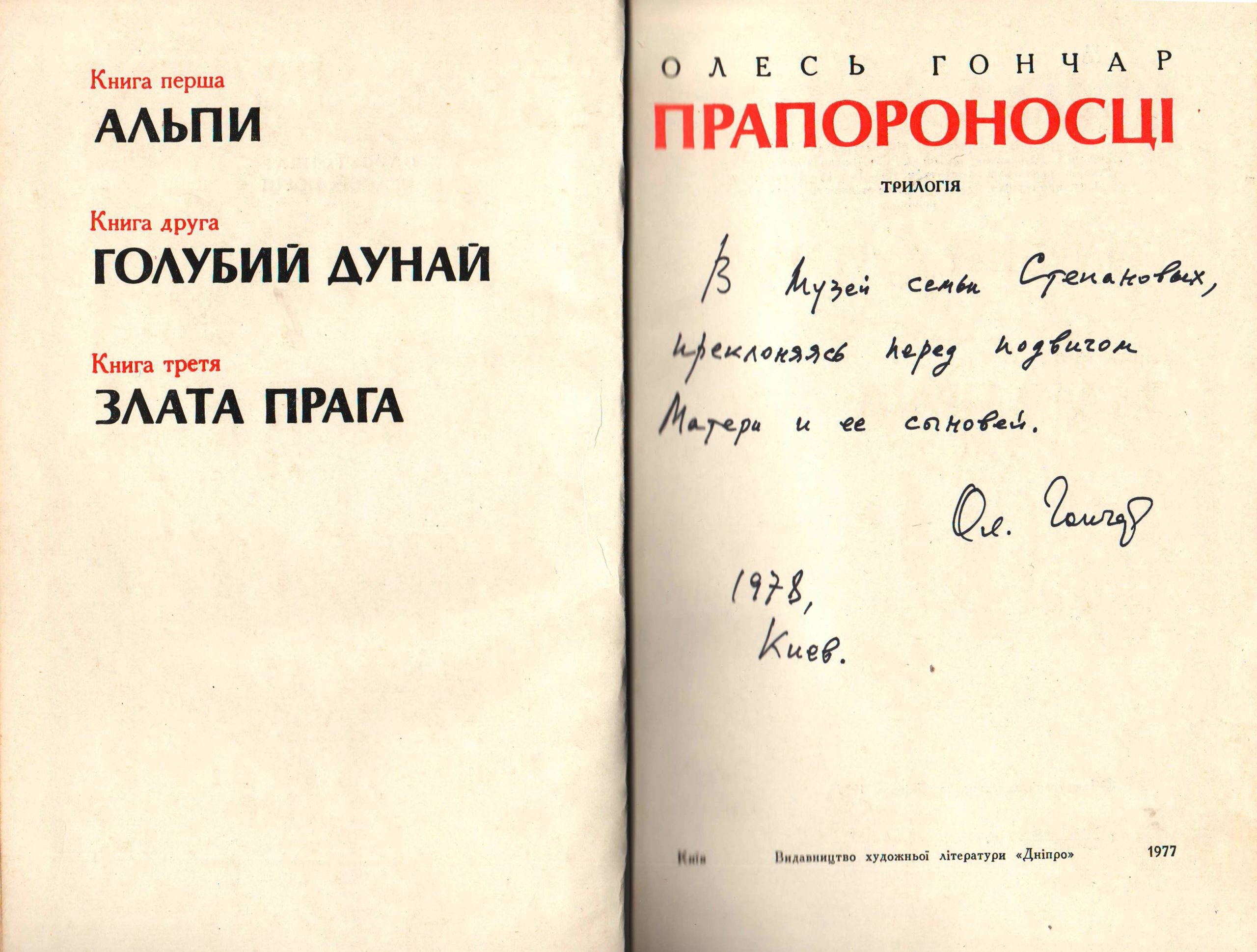

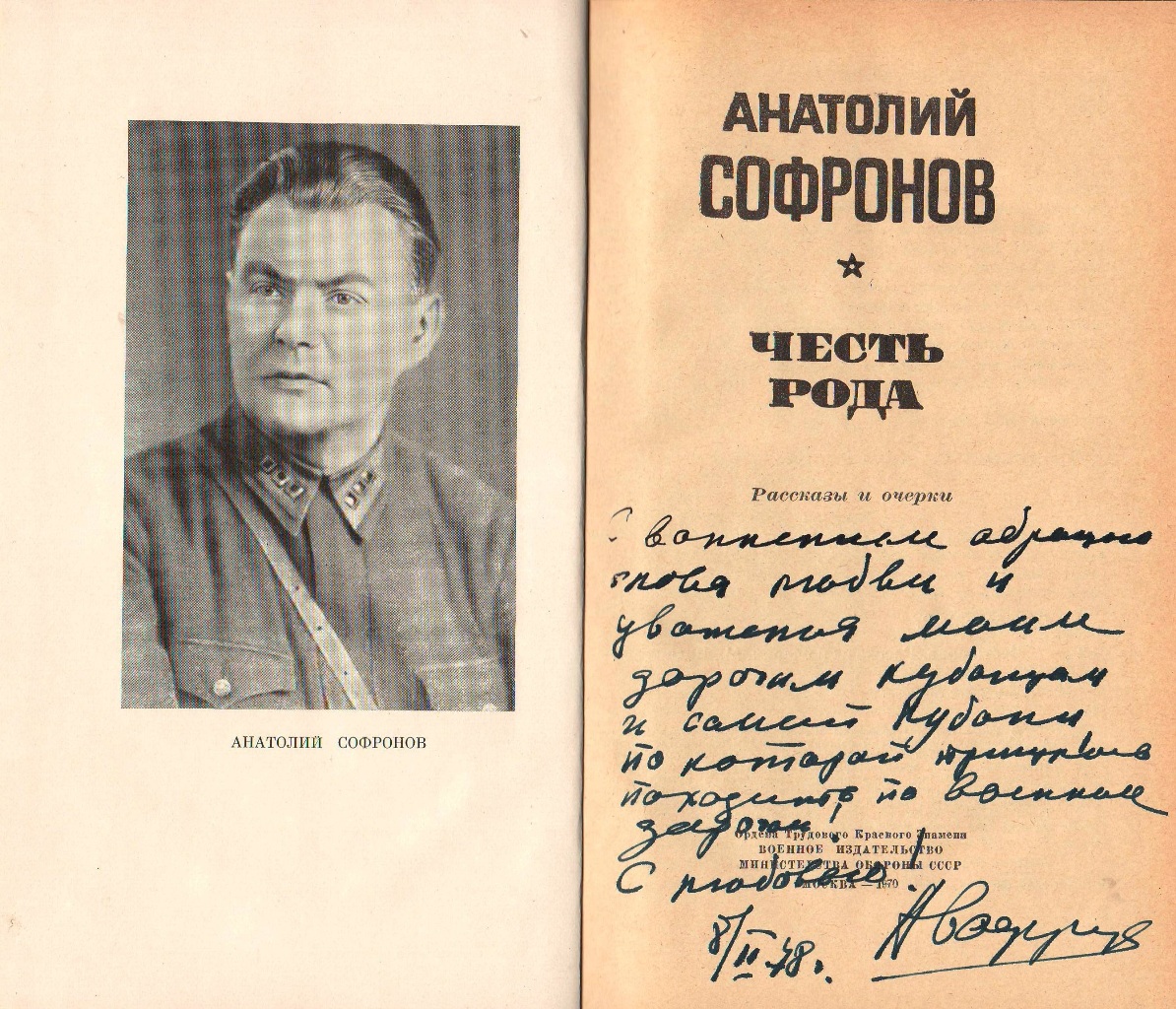

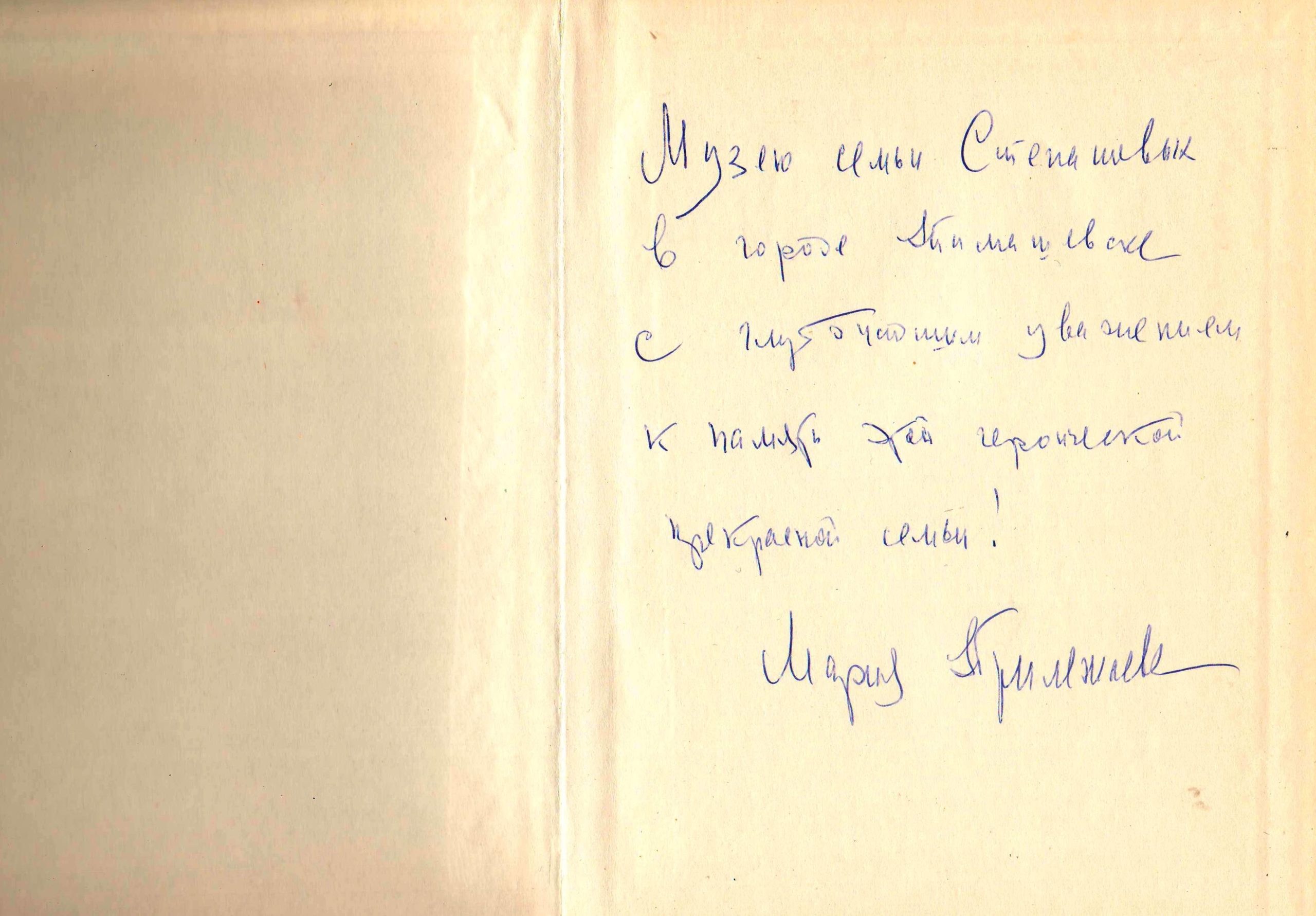

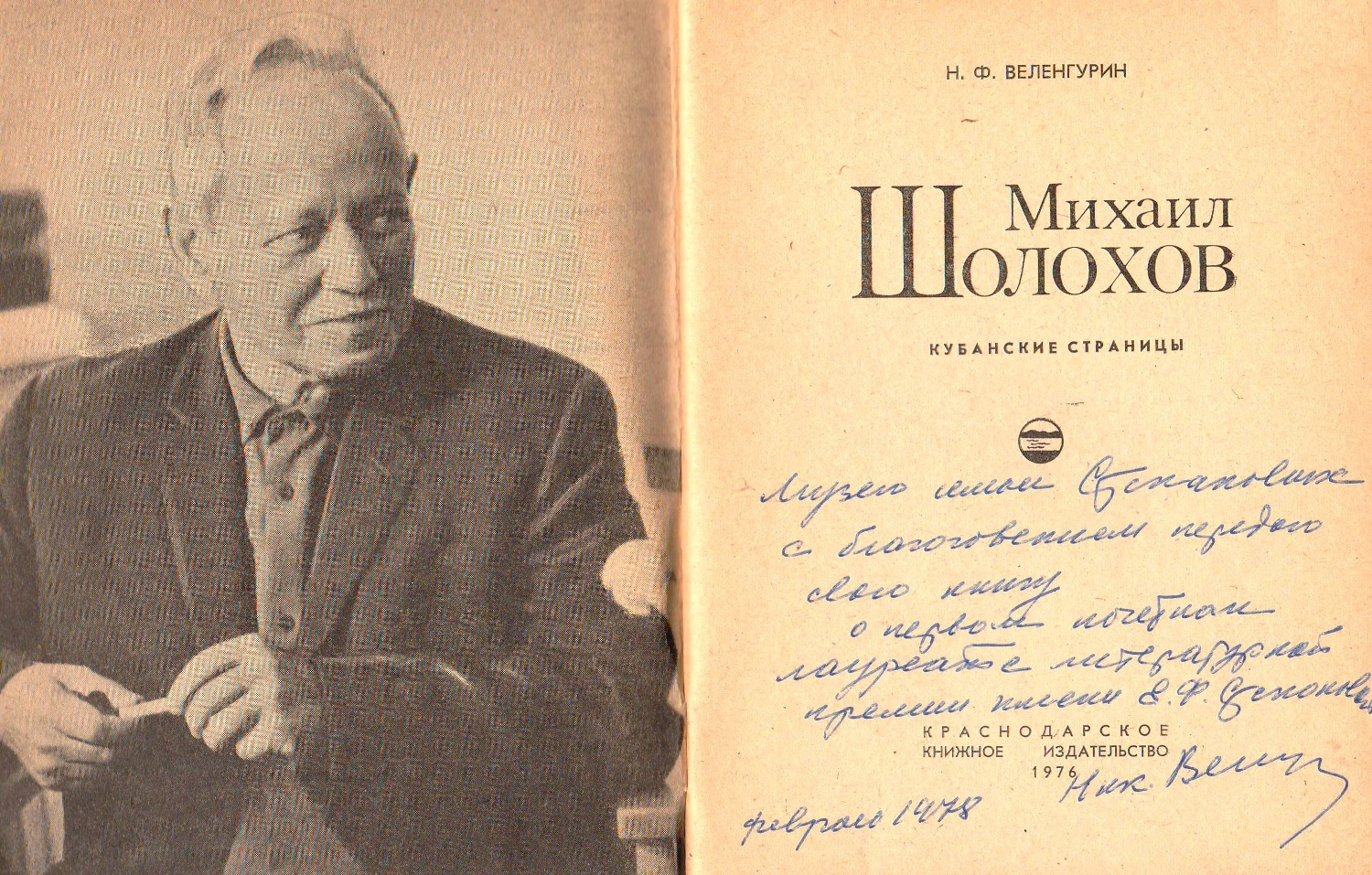

Издания с дарственными надписями авторов

За 53 года, что существует Тимашевский музей семьи Степановых, фонд его ежегодно пополнялся интересными экспонатами. Особая часть – это подарки от делегаций и единичных посетителей. Особняком в этом ряду стоят книги с дарственными надписями и автографами их авторов. В фондах музея более двухсот таких экспонатов. Большая часть из них поступила в музей в 70-х-80-х годах. В основном, дарителями книг выступили участники краевых литературных чтений, которые проходили в январе-феврале 1978 года под девизом «Женщина-мать, воин, труженица». Так в коллекции музея появились книги с дарственными надписями Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Гавриила Троепольского, Кронида Обойщикова и других прозаиков и поэтов.

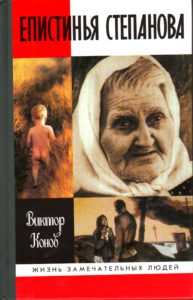

В.Ф. Конов «Епистинья Степанова»

А.В. Быстров «Русская мать»

Сборник «Кубани славные сыны»

О материнском горе Епистинии Фёдоровны Степановой, о боевом пути её сыновей написаны статьи, книги, которые издавались и переиздавались тысячными тиражами. Одна из них — книга«Русская мать» журналиста Алексея Васильевича Быстрова. Выпущена она была в 1976 году, спустя три года переиздана, дополненная и переработанная. Среди литературного наследия, посвященного семье Степановых, особо выделяется книга рязанского писателя Виктора Федоровича Конова «Епистинья Степанова». Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» (г. Москва) в серии биографий «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей») в 1998 годах тиражом 5 тысяч экземпляров. Спустя 7 лет вышло второе издание книги таким же тиражом. Несколько экземпляров бережно хранятся в фондах музея семьи Степановых. Один из них – с автографом автора В.Ф. Конова. Боевому пути сыновей Е.Ф. Степановой также посвящено немало литературных произведений. К примеру, в сборнике « Кубани славные сыны», где размещены рассказы о Героях Советского Союза — кубанцах, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, один из очерков посвящен Александру Степанову (младшему), погибшему в битве за Днепр.

Размещено в марте 2024 года. Период экспонирования: бессрочно.

ОЛИМПИАДА-2014 – СПОРТИВНЫЙ ТРИУМФ РОССИИ

В 2024 году исполняется 10 лет, как в нашей стране в городе Сочи проходили XXII зимние Олимпийские игры (с 7 по 23 февраля) и XI зимние Паралимпийские игры (с 7 по 16 марта). В 2014 году это был всемирный спортивный праздник. По своему масштабу и уровню организации игры в Сочи стали одними из самых ярких в истории проведения Олимпийских игр. В 2014 году Россия удивила гостей Олимпиады качеством и масштабом подготовки к Играм, заслужила самые высокие оценки Международного олимпийского комитета. А для сборной страны Олимпиада-2014 была еще и триумфальной, рекордной по количеству завоеванных медалей.

Модель Олимпийского факела «Сочи-2014»

Российская эстафета олимпийского огня с момента появления этой традиции в 1930-е годы стала самой продолжительной и масштабной за всю историю зимних Олимпийских игр. Символический огонь побывал во всех 84 субъектах Российской Федерации в 2 900 населенных пунктах. В эстафете приняли участие 14 тысяч факелоносцев.

Билет на репетицию церемонии открытия зимних Олимпийских игр в городе Сочи

Олимпиада-2014 запомнилась также и положительными оценками тех, кто побывал в Сочи в дни всемирного праздника. По официальным данным, только в первую неделю в олимпийскую столицу приехали болельщики из 124 стран мира. Старты освещали 13 477 журналистов со всего мира, а в городе работали 18 500 волонтеров. Масштабно шла и культурная программа Олимпиады. В ее рамках состоялось более 200 выступлений художественных коллективов. Свыше 270 тысяч зрителей посмотрели 187 шоу с участием звезд спорта и артистов Игры в Сочи освещали 464 телеканала по всему миру, всего было продано более миллиона билетов. Игры посетили не менее 1,7 млн болельщиков из 126 стран мира. Были среди них и тимашевцы.

Справочник болельщика олимпийской команды России XXII Зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

В дни Олимпиады многие болельщики пользовались справочниками, которые были выпущены специально к событию. Помимо расписания соревнований, в справочнике можно было узнать много и другой полезной, интересной информации о зимних видах спорта и выдающихся спортсменах.

Игрушки-талисманы: «Олимпийский Леопард» и «Олимпийский Белый Мишка»

Каждая Олимпиада, по традиции, имеет свои талисманы. Как правило, олимпийским талисманом выбирают животное, наиболее популярное в стране, принимающей спортсменов, или анимированное выдуманное существо. В результате общего голосования талисманами сочинского спортивного праздника были выбраны: XXII зимних Олимпийских игр — Леопард, Белый Мишка и Зайка, XI зимних Паралимпийских игр — Лучик и Снежинка. Олимпиада в Сочи 2014 года стало незабываемым событием современности. На память о событии у многих остались сувениры.

Памятная банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ХXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи

За сто дней до начала Олимпиады в октябре 2013 года Банком России была выпущена олимпийская банкнота номиналом 100 рублей. Это была первая в России вертикально ориентированная и первая памятная банкнота. В конкурсе на оформление банкноты, в котором участвовали 12 студентов Института им. И.Е. Репина при Академии художеств, лучшим был выбран эскиз с парящим сноубордистом Павла Бушуева. Банкнота стала второй в мире, посвященной Олимпийским играм. Часть тиража была выпущена в подарочной упаковке. Всего было выпущено три серии банкнот: АА (10 млн штук), аа (10 млн штук) и Аа (650 тысяч).

Монеты номиналом 25 рублей, выпущенные к Олимпиаде-2014

С 2011 года и по 2014 год в России была реализована монетная программа «Сочи-2014» по выпуску памятных и инвестиционных монет из драгоценных и недрагоценных металлов. В фондах Тимашевского музея семьи Степановых хранятся образцы памятных монет номиналом 25 рублей из медно-никелевого сплава. Аверс для монет общий: рельефное изображение Государственного герба РФ. А реверс отличается: над эмблемой Олимпийских зимних игр 2014 года или горы, отбрасывающие тень, или карта России с олимпийским факелом, а также талисманы XXII Олимпийских зимних игр – Леопард, Зайка и Белый Мишка – и XI зимних Паралимпийских игр — Снежинка и Лучик.

Размещено в январе 2024 года. Период экспонирования: бессрочно.

ЛЕГЕНДЫ ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ

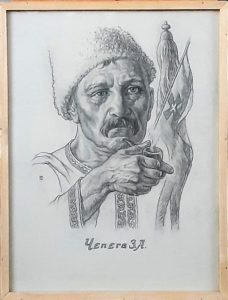

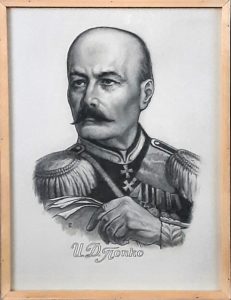

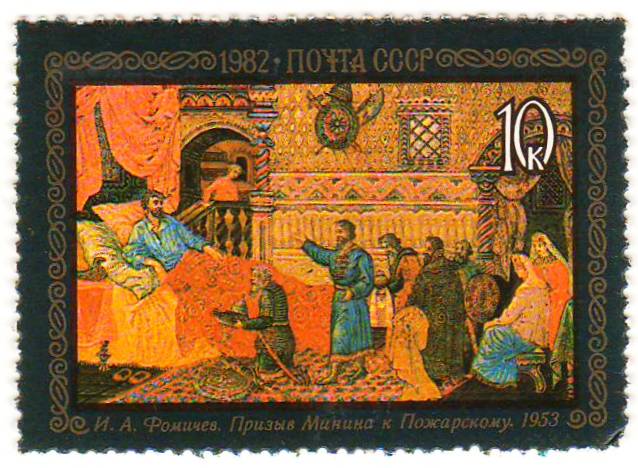

История Кубани насчитывает более двух веков. За это время произошло множество событий, неотделимых от истории России в целом. Но кто же стоял у истоков современной Кубани? Вот портреты некоторых из них. Автор картин — член Союза художников СССР Степан Степанович Головатый — преподнес их в дар Тимашевскому музею семьи Степановых в 2021 году. Картины входят в художественный цикл «Достойники Краснодарья», посвященный выдающимся историческим личностям, внесшим значительный вклад в образование, становление и развитие Краснодарского края: Екатерине II, Г.А. Потёмкину, А.А. Головатому, М.П. Бабычу, З.А. Чепеге, С.И. Белому, Г.А. Рашпилю, Е.Д. Фелицыну и другим.

Портрет Екатерины II (Великой)

Императрица Екатерина II вошла в историю России как просветительница. За проведённые реформы Екатерину II считают преемницей Петра I и также, как и его, называют Великой. 30 июня 1792 года императрица Екатерина Великая подписала Жалованную грамоту: за верную службу отдала запорожцам в вечное владение «остров Фанагорию со всею землею лежащею на правой стороне реки Кубани к Усть-Лабинскому Редуту – так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли». Так началось переселение запорожских казаков на Кубань.

Портрет Захария Алексеевича Чепеги

Захарий Чепега — одна из самых ярких и загадочных фигур кубанского казачества. За свою долгую жизнь он построил блестящую карьеру, пройдя путь от рядового запорожского казака до атамана Черноморского казачьего войска и генерал-майора русской армии. Под предводительством З.А. Чепеги мужественно и бесстрашно казаки продолжили осваивать земли, дарованные им высочайшим волеизъявлением императрицы Екатерины II. С его именем связано и основание Екатеринодара.

Портрет Кирилла Васильевича Россинского

Войскового протоиерея Кирилла Россинского называют просветителем Черноморского края, так как делом его недолгой, но яркой жизни стало просвещение Кубани: он построил 27 церквей, открыл 10 школ, несколько десятков приходских училищ в станицах, подготовил к рукоположению много священников, построил первую типографию на Кубани, создал кубанский войсковой (теперь Кубанский казачий) хор,

написал несколько учебников, открыл в Екатеринодаре духовное училище, гимназию, создал первые библиотеки на Кубани при гимназии и школах, открыл первый интернат для сирот, содержал лично 12 детей, заложил основы краеведческого музея.

Портрет Ивана Диомидовича Попко

Иван Попко – легендарный летописец казачества. Участвовал в различных военных операциях, в Крымской, Русско-турецкой войнах. Дослужился до чина генерал-лейтенанта. Книга «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» принесла урожденному тимашевцу всероссийскую известность, так как он первым подробно описал черноморское казачество. Также И.Д. Попко был создателем первого на Кавказе историко-краеведческого музея. Как предводитель дворянства Ставрополья, активно участвовал в создании Ставропольского казачьего юнкерского училища для повышения уровня образования урядников, служащих в казачьих войсках Кубанском и Терском.

Размещено в октябре 2023 года. Период экспонирования: бессрочно.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА

Детство — это начало жизненного пути человека, его самые счастливые годы. В этот период закладываются главные качества личности, нравственные ориентиры. Но они не развиваются спонтанно, а постепенно формируются в тех условиях, в которых живет ребёнок. Немалое значение при этом играют предметы, которые окружают малыша с первых дней его жизни, их познавательная и обучающая функции. Именно по этому принципу из фондов Тимашевского музея семьи Степановых были отобраны экспонаты в раздел «Предметов музейного собрания»: деревянная игрушка-свистулька, грампластинка с детскими песнями и кукла. Интерес представляет и настольная медаль «Родившемуся на Кубани», которая выдавалась на память родителям о замечательном событии в их семье: рождении ребёнка.

Игрушка-свистулька. Русские народные деревянные игрушки известны с глубокой древности. Самые простые экземпляры делали с помощью ножа из деревянных сучков. Чаще всего они изображали обитателей леса: птицы, животные или вымышленные фольклорные персонажи. Бывало так, что игрушки служили не только для развлечения. К примеру, вырезая птичку, мастер делал ее полой внутри и предусматривал специальные отверстия, благодаря которым игрушка была и простым музыкальным духовым инструментом — свистулькой. К сожалению, из-за особенностей дерева как материала произведения мастеров игрушечного дела XVIII века дошли до нас в очень малых количествах. Чаще всего самые ранние игрушки, представленные в музеях и коллекциях, были изготовлены, начиная с XIX века.

Кукла — одна из самых любимых игрушек разных народов, известная с ранних цивилизаций. Самые древние делались из доступных природных материалов: камней, палок, глины, соломы. С течением времени и сами куклы, и материал, из которого они изготавливались, изменялся. Появились игрушки из фарфора, пластмассы. Стали изготавливаться коллекционные куклы. Один из таких образцов — из серии журналов итальянского издательского дома ДеАгостини «Куклы в народных костюмах» и «Куклы в костюмах народов мира». Кукла изготовлена вручную из фарфора и интересна нарядом: летний костюм жительницы Костромской губернии XIX века. На голове — почелок, расшитый тесьмой желтого цвета и с разноцветным геометрическим узором. Рубаха, сарафан и душегрея украшены кружевом разных цветов. Украшение куклы — белые бусы на шее — было непременным украшением костромских модниц тех времён. Кукла была выпущена ограниченным тиражом в 2012 году.

Грампластинка. В советское время одним из распространённых развлечений детей было прослушивание песен, сказок, записанных на грампластинки. Одна из них — «Про Красную Шапочку» — была выпущена в 1978 году на Рижском заводе грампластинок Всесоюзной фирмы «Мелодия» спустя год, как на экраны вышел одноименный двухсерийный музыкальный фильм режиссера Леонида Нечаева. Советские дети сразу полюбили героев этого фильма и с удовольствием пели незамысловатые песенки, написанные известным советским композитором Алексеем Рыбниковым.

Медаль «Родившемуся на Кубани». В 1970-80-е годы в СССР была добрая традиция: вместе со свидетельством о рождении вручать новоиспеченным родителям памятные медали для детей. Такие награды вручались в Москве, Ленинграде, Рязани, Саратове, Бобруйске, Мурманской, Архангельской и других областях. Вручались такие и в Краснодарском крае. Они были нескольких разновидностей: изображались или мальчик, или девочка. На той, что представлена среди «Предметов музейного собрания», в центре изображен ребенок, обнимающий солнце. По окружности надпись: «Родившемуся на Кубани». На оборотной стороне по центру – выпуклый круг, обрамленный колосьями пшеницы. Медаль была изготовлена в 1980-е годы.

Размещено в июле 2023 года. Период экспонирования: бессрочно.

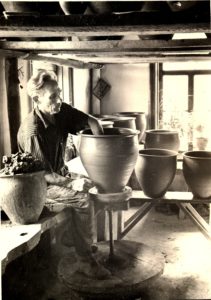

ГОРОД МАСТЕРОВ

Традиционно на территории Кубани и Тимашевского района бытовали гончарное производство, кузнечное, кожевенное и сапожное ремёсла, ткачество и прядение, швейное, плотницкое и столярное дело, развивалась торговля. Фонды Тимашевского музея семьи Степановых почти сразу с момента образования музея начали пополняться предметами народных промыслов и ремесёл – это различные виды изделий из кожи, дерева, металла, гончарного производства. Постепенно добавлялся и инструмент, который традиционно использовали в своей деятельности сапожники, столяры, плотники, швеи. Выставка «Город мастеров» посвящена промыслам, бытовавшим на тимашевской земле, а фотографии и инструменты рассказывают о профессионалах ручного труда.

Размещено в мае 2023 года. Период экспонирования: бессрочно.

МИР ЧАСОВОГО ИСКУССТВА

Роль часов в жизни человека трудно переоценить. С изобретением хронометров людям проще стало ориентироваться во времени, жизнь стала более упорядоченной. В то же время, функция часов изначально выходила за пределы простого отображения времени. Они демонстрировали еще и достаток человека, его статус в обществе.

В фондах Тимашевского музея семьи Степановых хранятся более 70 экземпляров часов самых различных фирм (отечественных и зарубежных) и самых разных видов (каминных, настольных, настенных, карманных, наручных). И у каждого экспоната – своя история.

Корпуса каминных часов часов обычно делали из устойчивых к температурам материалов, учитывая их близкое расположение к огню. Каминные часы являются неизменным атрибутом любой коллекции ведущих производителей современности. В Тимашевском музее тоже есть интересные экземпляры.

На каминных полках помимо часов очень часто располагались коллекции статуэток.

В коллекции часов Тимашевского музея семьи Степановых представлены мужские карманные и наручные часы.

Женский туалетный столик украшали не только часы, а так же зеркала и другие аксессуары.

В советское время на часовых заводах выпускались различные виды настольных часов с будильниками, настенных часов и даже будильников для детей.

Размещено в январе 2023 года. Период экспонирования: бессрочно.

В ЗЕРКАЛЬНОМ БЛЕСКЕ САМОВАРА

По одной из версий, корни происхождения самовара уходят в Древний Рим: на месте прежней могущественной империи археологи обнаружили приборы — аутепса, работающие по принципу русского самовара. Аналогичное приспособление издавна существует и в Китае, именуемое Хо-Го. Чай, пришедший в Россию с Востока, стал горячо любим русским народом. Чайные традиции в России кардинально отличаются от японских или китайских обычаев, но они по-своему интересны. Русское чаепитие у многих ассоциируется с блестящим самоваром, обилием сладостей и выпечки на столе.

Точно не известно, когда на Руси стали пользоваться самоварами. Первые упоминания о самоваре появились в 1746 году. Делали их из меди или латуни. Ярким представителем русских самоваров является тульский самовар. Тула стала местом массового изготовления сосудов для чая, так как славилась своими оружейными мастерами – людьми, которые мастерски обрабатывали металл. В конце XIX века в Туле работало уже около 80 фабрик, которые занимались производством самоваров. Имена некоторых владельцев этих фабрик были известны не только в самой России, но и за ее пределами: к примеру, Ивана Баташева или Меера Слюзберга.

Вплоть до середины ХХ века самовары были главным сосудом для кипячения воды для чая. С изобретением электрических чайников авторитет самоваров пошатнулся. Но сконструированнные в 70-е годы прошлого века электрические приборы, внешне похожие на самовары, удовлетворили эстетическую и ностальгическую потребность русской души в традиционном чаепитии.

Среди 15 самоваров, хранящихся в фондах Тимашевского музея семьи Степановых, есть и экземпляры начала ХХ века, и те, которые были изготовлены всего около тридцати лет назад.

Размещено в ноябре 2022 года. Период экспонирования: бессрочно.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

(к 85-летию Краснодарского края)

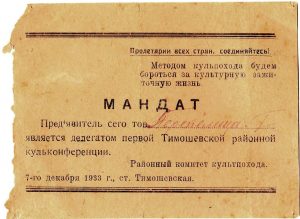

85 лет назад, 13 сентября 1937 г., было принято постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В состав края вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная область. Тимашевский район, который был создан 11 февраля 1927 года, также вошел в состав Краснодарского края. За 85 лет Краснодарский край, и Тимашевский район в его числе, прошел важные вехи в истории. Представленные ниже экспонаты из фондов Тимашевского музея семьи Степановых — тому доказательство.

Размещено в сентябре 2022 года. Период экспонирования: бессрочно.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ

(к 95-летию образования Тимашевского района)

В 2022 году Тимашевскому району исполнилось 95 лет со дня образования. Район был образован 11 февраля 1927 года в результате переноса центра Медвёдовского района в станицу Тимашевскую и переименования района в Тимашевский. В Тимашевском музее семьи Степановых хранятся документы, фотографии, личные вещи людей, внесших большой вклад в развитие города Тимашевска и Тимашевского района.

Размещено в мае 2022 года. Период экспонирования: бессрочно.

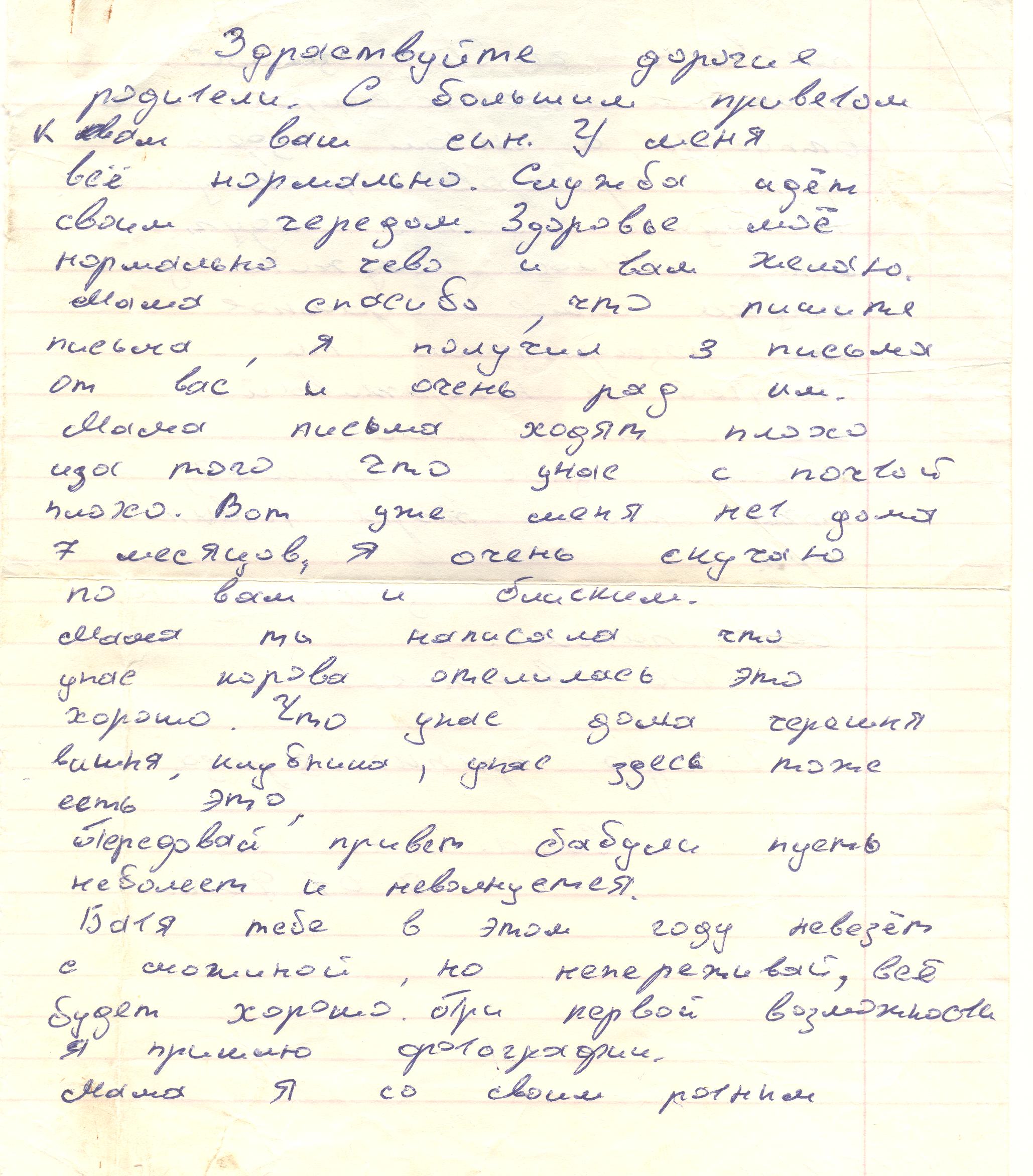

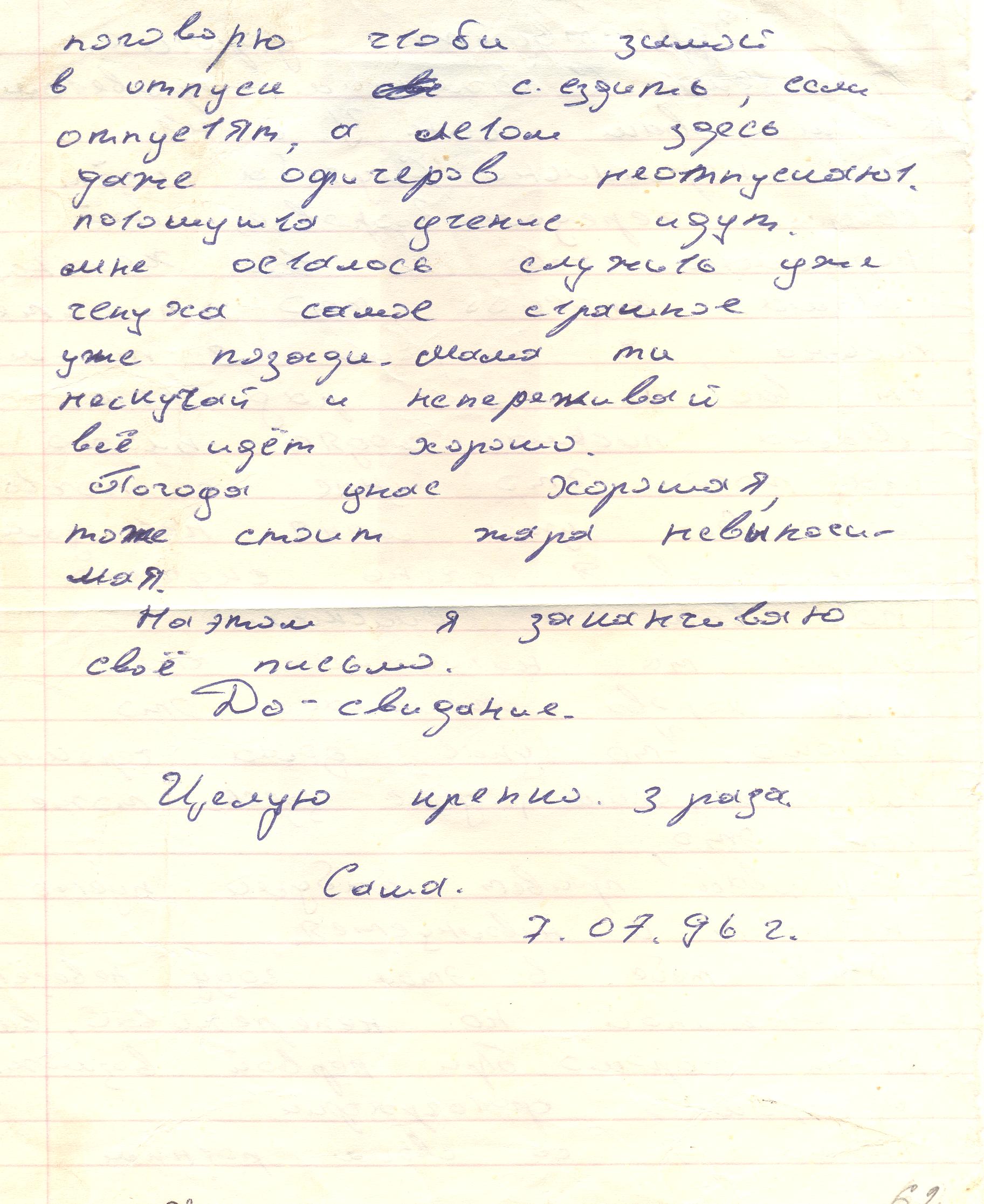

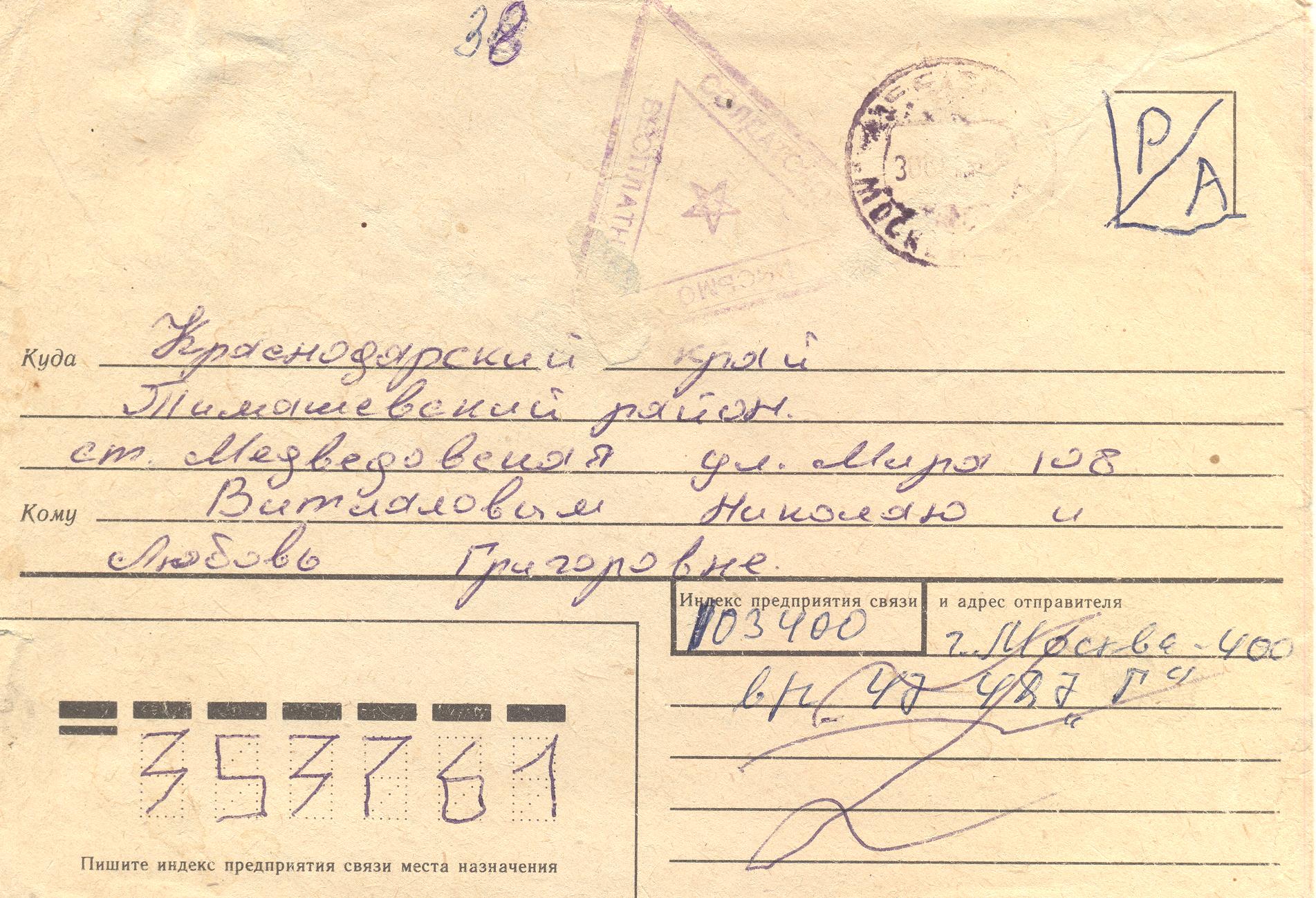

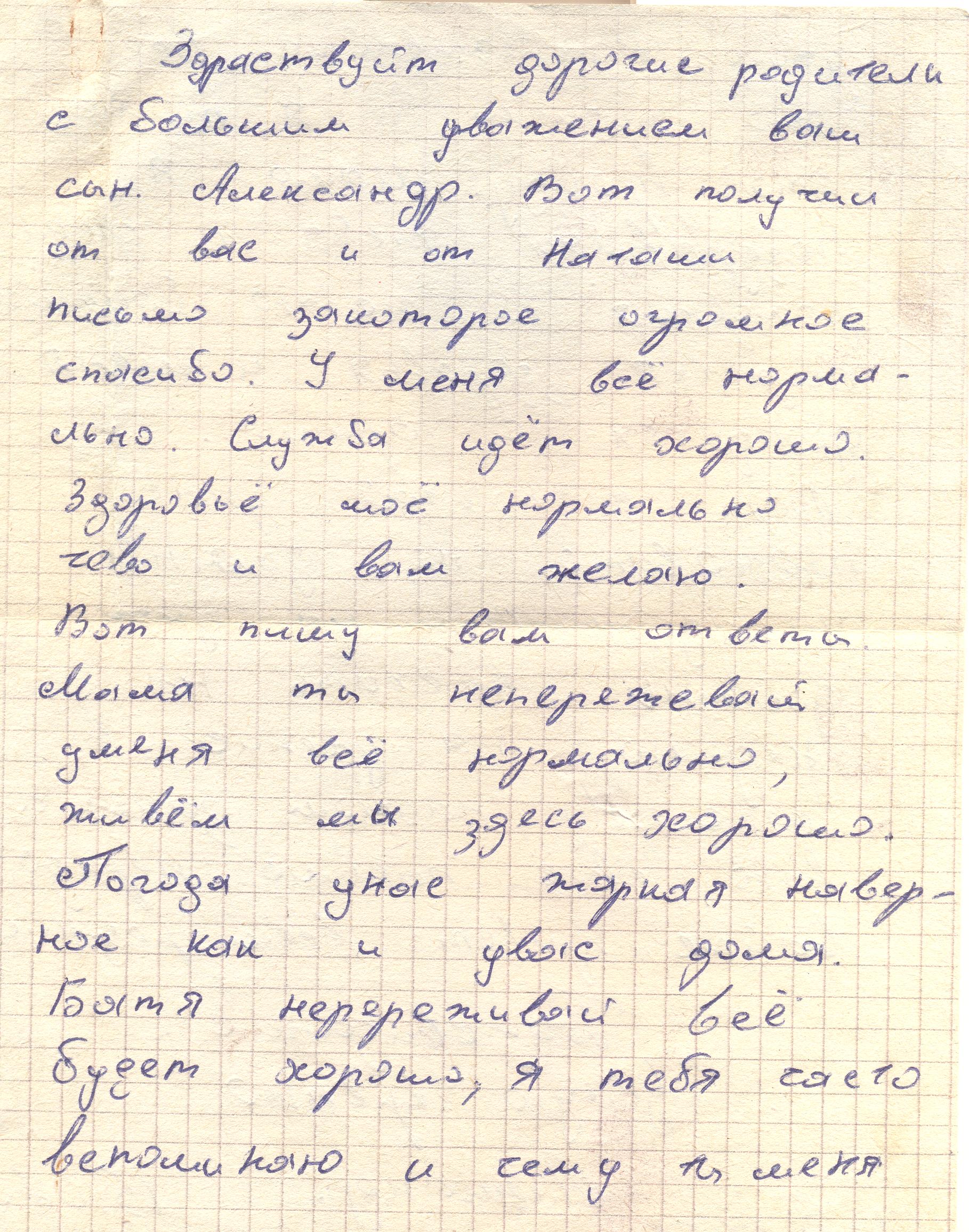

«УШЛИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»

В Тимашевском районе 17 юношей и молодых мужчин, принявших участие в Чеченской войне, погибли. Ушли в вечность. Но остались воспоминания о них. В музее хранят память о героических земляках – это Вергель Алексей, Дудин Евгений, Мирошниченко Сергей, Тыртышный Олег, Нарватов Сергей и другие — почти о каждом из них в фондах есть комплексы из фотографий, документов, личных вещей.

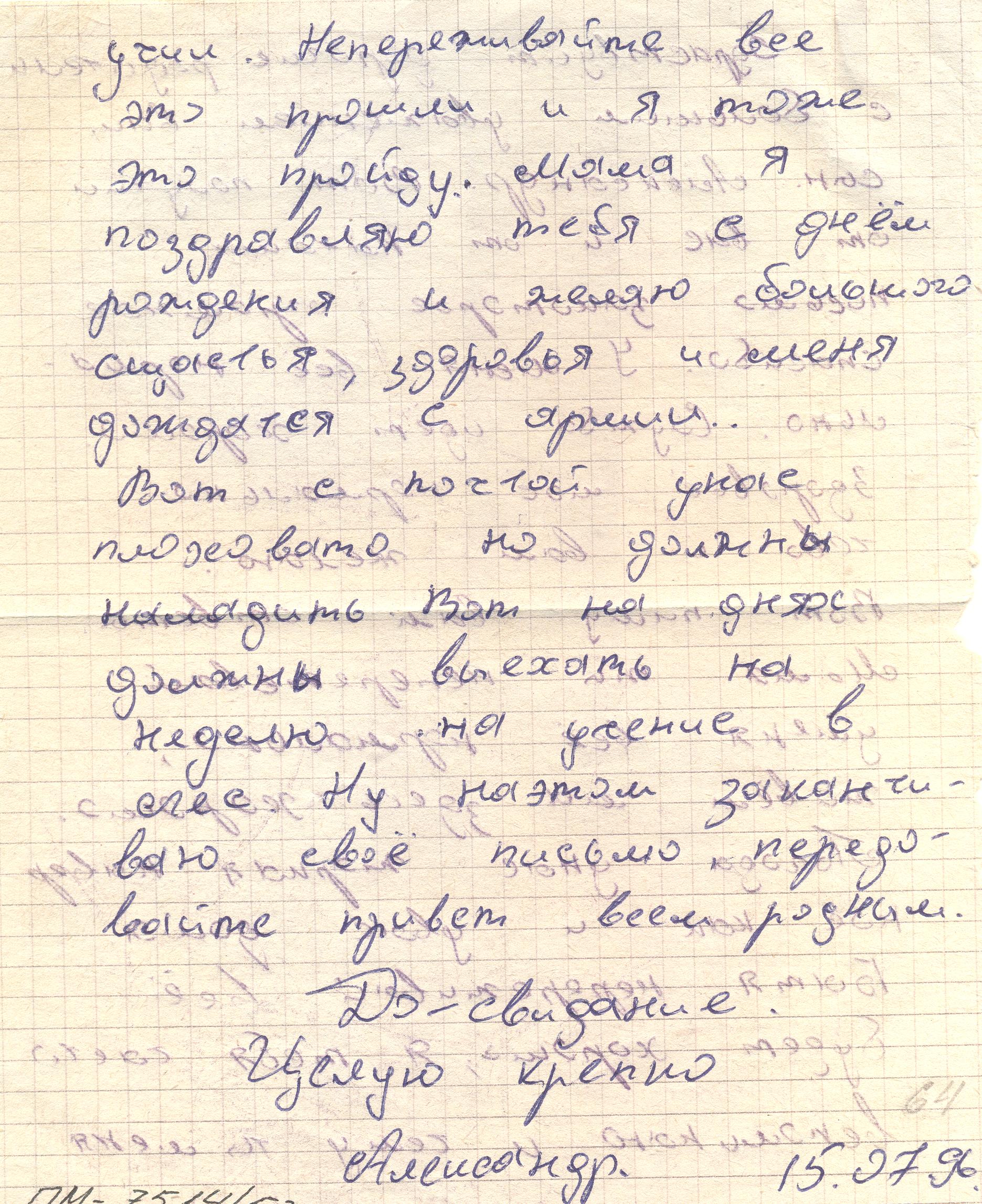

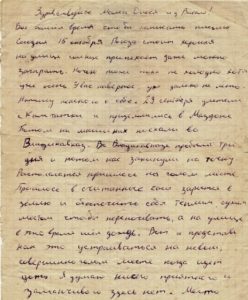

Вот фотография солдат срочной службы. Сделана она была в районе ингушской станицы Нестеровской поблизости от приграничной территории с Чечней в декабре 1995 года. 18-20-летние парни. Совсем еще мальчишки. Некоторым из них не суждено было вернуться домой. Как Сергею Ненза – на фотографии он в верхнем ряду шестой слева. Вот одно из его последних писем домой. Оно заканчивается так: «За меня не беспокойтесь. Ждите, Вернусь!». Не вернулся… 17 января 1996 года 19-летний С.В. Ненза был убит боевиками, о чем маме сообщил командир части. Его гибель похожа на гибель многих российских парней, которым тоже довелось служить в Чечне.

В газете «Псковская правда» от 19 февраля 2000 года на четвёртой странице газеты статья Любови Самсоновой «Парни, которых больше нет» о воинах-разведчиках, погибших в локальных войнах на Северном Кавказе. Упоминается в ней тимашевец Евгений Дудин: он погиб в той группе псковских спецназовцев в неравном бою с боевиками. На территории воинской части 64044 построили мемориал, в котором – часовня и стена памяти, где высечены имена воинов, погибших в Чечне. В том числе Дудина Евгения Михайловича.

В комплексе командира разведывательной роты Тыртышного Олега Петровича, погибшего в Чечне в городе Грозном в январе 1995 г. хранятся фотографии, грамоты, документы об образовании.

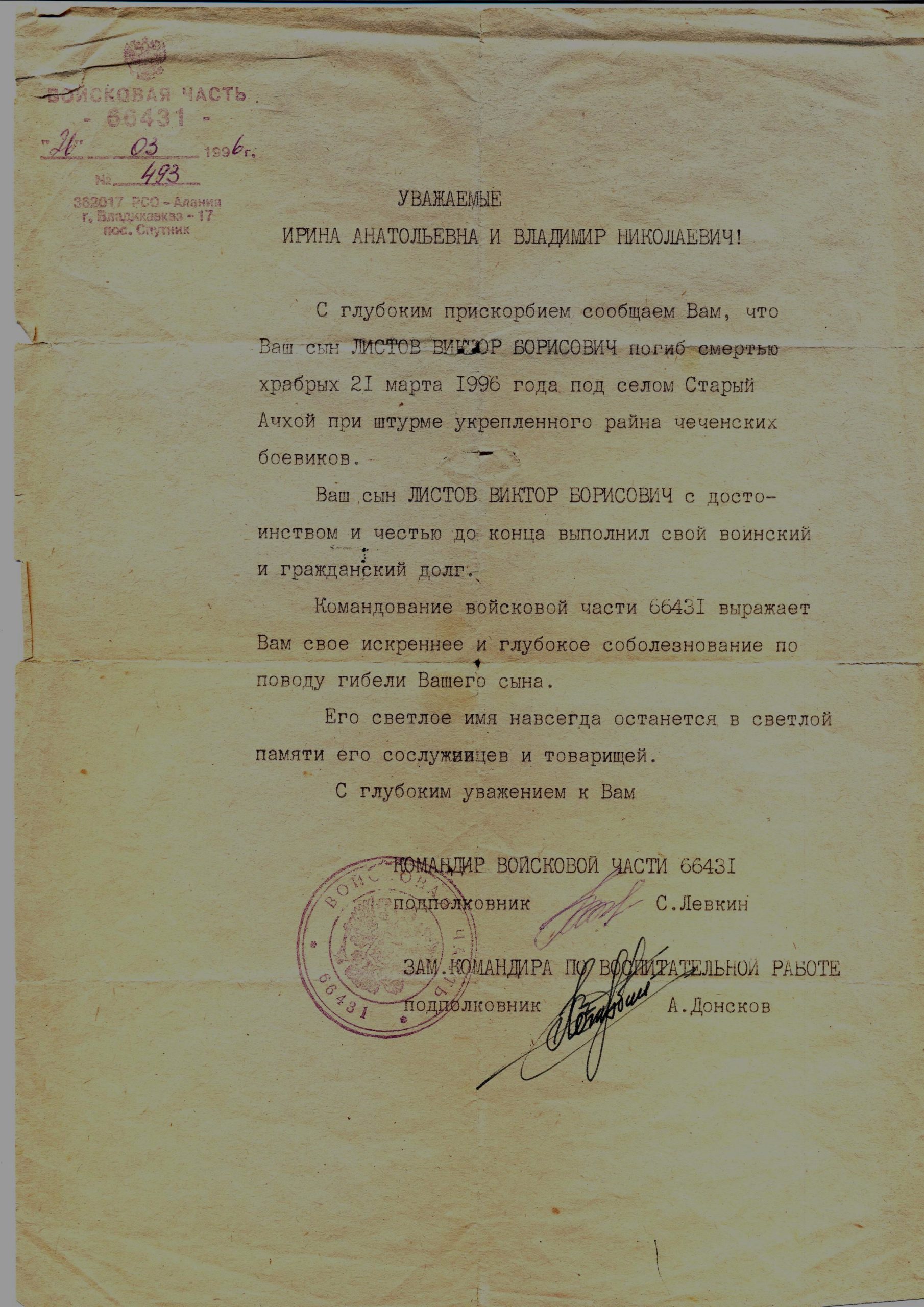

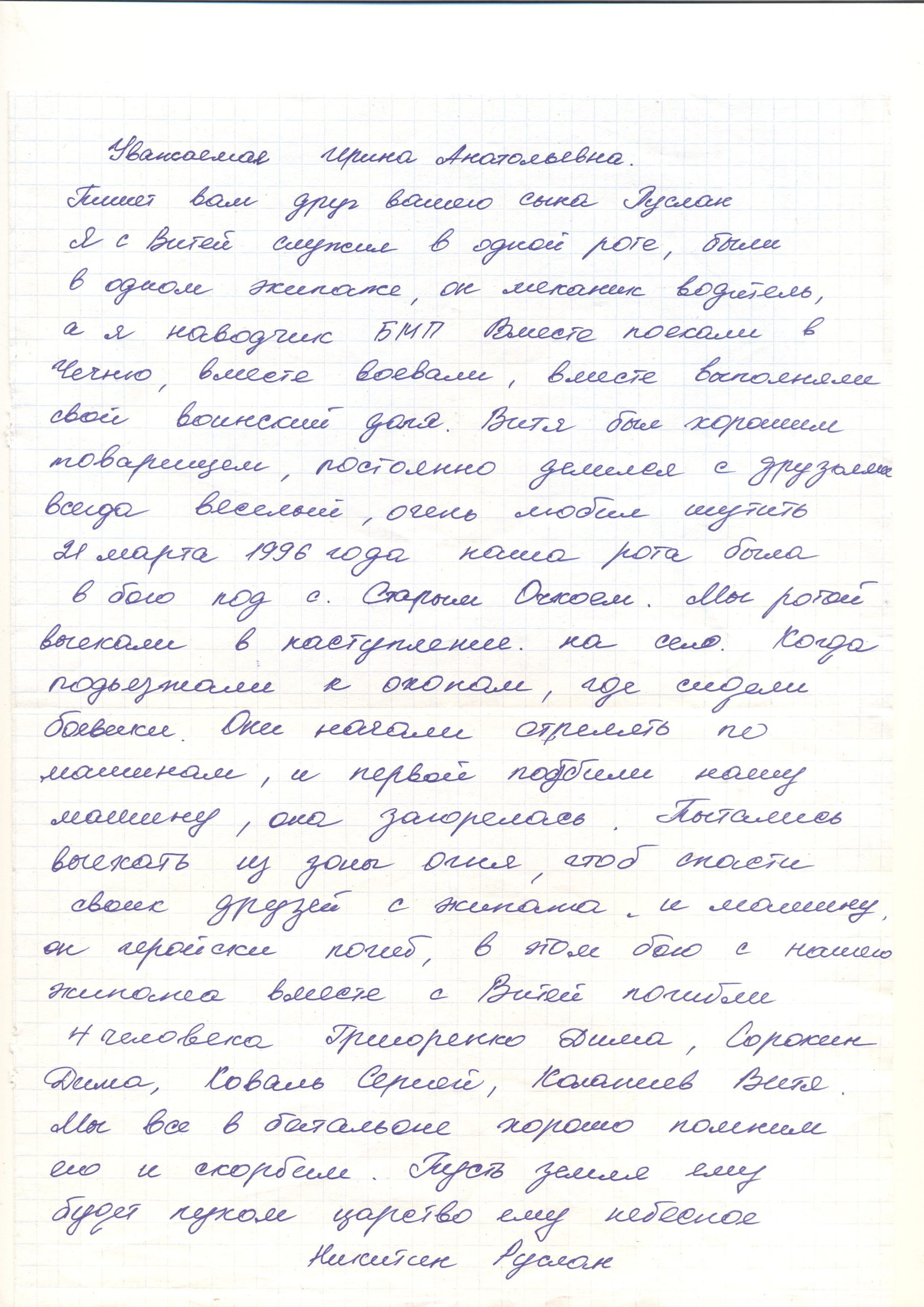

В комплексе Листова Виктора Борисовича погибшего 21 марта 1996 года под селом Старый Ачхой при штурме укрепленного района чеченских боевиков хранятся письма от командующего состава воинской части № 66431 родителям Листова Виктора Борисовича и сослуживца Виктора Никитина Руслана.

В комплексе Лазаренко Александра Ивановича — солдата срочной службы, погибшего в бою под Грозным 8 августа 1996 г. хранятся последние письма Александра родным.

Размещено в январе 2022 года. Период экспонирования: бессрочно.

МОЙ ГОРОД В СЕРДЦЕ МОЕМ

(к 55-летию города Тимашевска)

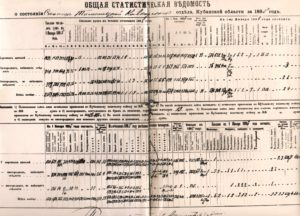

2021 год для города Тимашевска – юбилейный: 55-ый день рождения. Но история города уходит более, чем на два столетия назад: Тимашевский курень был основан в 1794 году и был одним из первых сорока поселений черноморских казаков на Кубани. В 1842 году курень получил статус станицы. В фондах Тимашевского музея семьи Степановых хранятся ведомости конца XIX века, в которых содержатся интересные статистические сведения о Тимашевской. По одной из них, в станице Тимашевской Кавказского отдела Кубанской области на 1 января 1895 года было 5253 жителя (из них 2669 мужского пола и 2684 женского) – сюда включены коренные тимашевцы и иногородние, имеющие и не имеющие оседлость. В течение 1895 года в станице родились 235 мальчиков и 181 девочка, а умерли 119 жителей мужского пола и 148 женского. Год был урожайным на постройки: в станице появилось 1 общественное здание и 33 частных дома. К 1 января 1896 года в станице было 674 семьи. Действовали 2 хлебных магазина. В единственном учебном заведении учились 58 мальчиков и 12 девочек. Быт станичников был тесно связан с сельским хозяйством. На 1 января 1896 года на подворьях тимашевцев было 823 рабочих пар быков, 1463 дойные коровы, 2243 свиньи, овцы и лошади разных пород. В станице также были 1 паровая, 6 ветряных и 2 водных мельниц. Были свои заводы и фабрики: 1 кирпичное производство, 2 маслобойных, 3 бондарных. 1895 год не обошелся без несчастных случаев: в пожаре сгорели 3 дома.

Спустя почти 70 лет станица Тимашевская Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 декабря 1966 года была преобразована в город районного подчинения с присвоением названия Тимашевск. Прошло несколько лет, и город стал одним из крупнейших промышленных центров Краснодарского края. Далеко за пределами звучала слава о совхозе «Индустриальном» — крупном высокомеханизированном свиноводческом комплексе. На одной из фотографий, хранящейся в фонде Тимашевского музея семьи Степановых, запечатлена колонна автомобилей с транспарантом: «Первая продукция свинокомплекса – Родине!». В 1979-1985 годах за высокие достижения совхоз «Индустриальный», удостоен Переходящего Красного Знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По итогам 1982 года вышел победителем Всероссийского социалистического соревнования и награжден переходящим Красным Знаменем Совета Министров СССР и ВЦСПС и занесен на доску Почета ВДНХ СССР.

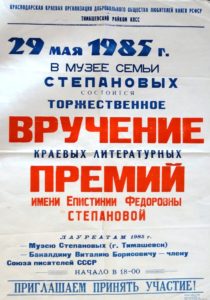

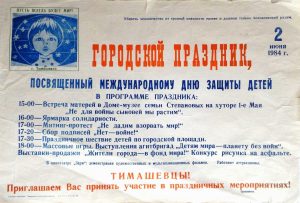

Культурная жизнь тех времен в городе Тимашевске была богатой на события. Вот афиша о том, что 29 мая 1985 года в музее семьи Степановых в 18 часов состоится торжественное вручение краевой литературной премии имени Епистинии Федоровны Степановой. Премия была учреждена в 1978 году краснодарским обществом любителей книги. Первым её почетным лауреатом стал выдающийся советский писатель Михаил Шолохов. Позднее ею были удостоены кубанские поэты и писатели: Иван Беляков, Иван Варравва, Савва Дангулов, Петр Игнатов. А в 1985 году – в год 40-летия Великой Победы – лауреатами премии стали Виталий Бакалдин и коллектив музея семьи Степановых.

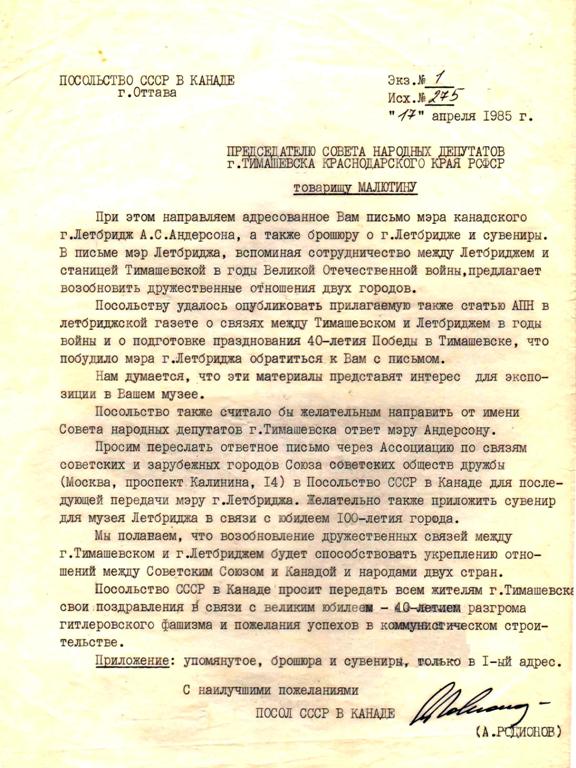

Еще один интересный экспонат Тимашевского музея семьи Степановых то же датирован 1985-ым годом – письмо мэра канадского города Летбридж А.С. Андерсона, в котором заморский градоначальник поздравляет председателя Тимашевского городского Совета депутатов трудящихся Тимашевска Анатолия Малютина с предстоящим юбилеем Победы. Дружба между российским Тимашевском и канадским Летбриджем установилась еще в годы Великой Отечественной войны. За время оккупации немецко-фашистскими захватчиками (август 1942 – февраль 1943 гг.) станица Тимашевская очень пострадала: ущерб, причиненный врагом, оценили в 158 миллионов рублей. Благодаря советско-канадским общественным организациям на другом континенте узнали, в каком бедственном положении оказались тимашевцы, и неравнодушные летбриджцы собрали 5 тысяч долларов для восстановления кубанской станицы. Именно на эти деньги были восстановлены многие объекты: жилые дома, школа, библиотека, сельскохозяйственные угодья. В 1985 году, при подготовке к 100-летию Летбриджа, журналисты местной газеты в своих архивах обнаружили переписку военных лет между тогдашним мэром Шеклефордом и тимашевцами. И руководством канадского города было принято решение о возобновлении дружеских связей – были написаны письма, присланы в дар сувениры, а чуть позже и сами представители города-побратима побывали в Тимашевске, увезя домой приятные впечатления о кубанском гостеприимстве.

Размещено в августе 2021 года. Период экспонирования: бессрочно.

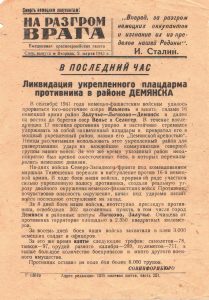

ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ — В НАСЛЕДСТВО ЖИВЫМ

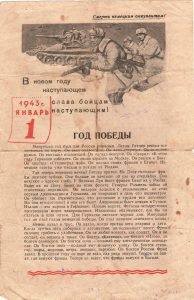

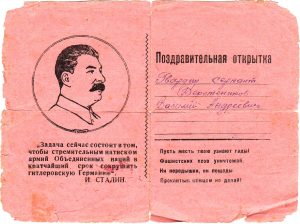

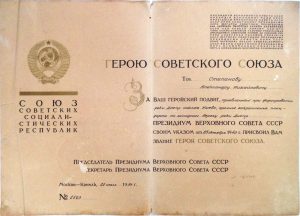

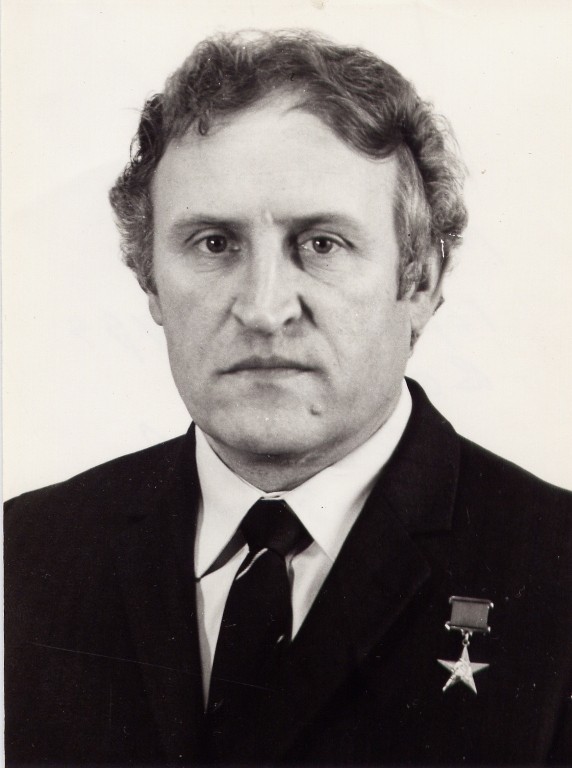

22 июня, в День памяти и скорби, будет печальный юбилей: 80-ая годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая страшная и кровопролитная война в истории России. В годы Великой Отечественной войны тысячи славных сынов Кубани, в том числе и жители Тимашевского района, самоотверженно защищали Отечество. Они сражались во имя Победы, во имя счастья миллионов людей. В их числе был Губа Василий Александрович – один из одиннадцати тимашевцев, награжденных званием Героя Советского Союза. Будучи пулеметчиком 871-го стрелкового полка, Губа В.А. 2 августа 1943 года при проведении разведки боем в Крымском районе Краснодарского края с группой бойцов переправился на левый берег реки Кубань и огнем из ручного пулемета помог группе отразить три контратаки, подавив четыре пулеметных точки, и уничтожил 42 фашиста. Несмотря на ранение, остался в строю. Израсходовав патроны, ворвался в блиндаж противника и подорвал 8 гитлеровцев. Оставшись без оружия, набросился на подкравшихся к нему трех врагов, в рукопашной схватке задушил двух из них, одного взял в плен. Потом, подобрав винтовку, со своим подразделением продолжил вести бой до поставленной задачи. За проявленные отвагу и мужество Губе В.А. Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. Также за боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями. На выставке представлена медаль «Золотая Звезда» № 4933, которой был награжден участник Великой Отечественной войны Губа Василий Александрович.

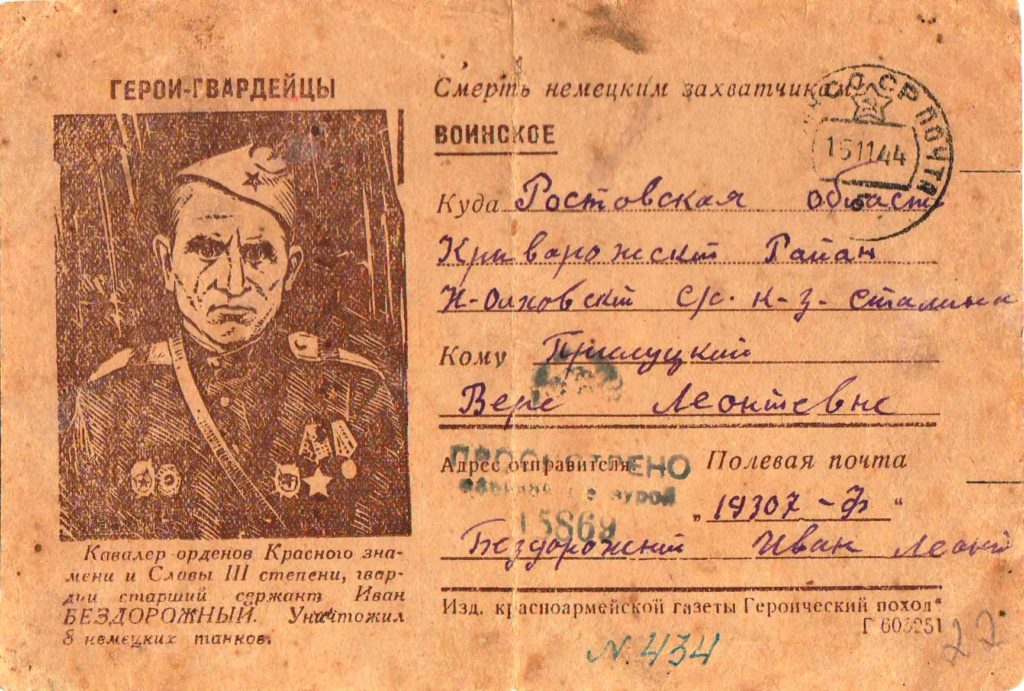

Один из символов военной эпохи — фронтовые письма, документы огромной силы. Важное значение придавалось художественному оформлению связывающей фронт и тыл почтовой корреспонденции. Отпечатанные лозунги и призывы помогали поднимать боевой дух воинов. А фотографии лучших из них печатались на лицевой стороне открыток. На выставке представлена почтовая открытка Бездорожнего Ивана Леонтьевича, которую он отправил своей сестре Прилуцкой В.Л. в ноябре 1944 года с фронта. На лицевой стороне открытки напечатана фотография самого Бездорожнего И.Л. Такой почести удостаивались только те, кто особо отличился, защищая Родину. В одном из боев гвардии старший сержант стрелок Бездорожный И.Л. уничтожил восемь вражеских танков. За подвиги Бездорожный И.Л. был награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом Красного Знамени,орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени.

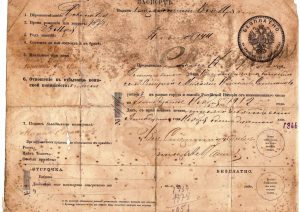

Среди славных защитников Родины – жителей Тимашевского района — был и Миронов Михаил Федорович. В 1916 году он служил в царской армии, а с июня 1918 года – в Красной Армии. В 1941 году как политработник был призван в ряды действующей Красной Армии. Служил в штурмовой инженерно-саперной бригаде. Участвовал в освобождении и разгроме немецко-фашистских войск под Москвой, на Северо-Западном, Калининском, Белорусском фронтах, воевал в Восточной Пруссии, участвовал во взятии Кенигсберга, в войне с Японией. Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За победу над Германией». После войны много лет избирался председателем Тимашевского районного Совета ветеранов. В фондах Тимашевского музея семьи Степановых хранятся награды, документы и личные вещи Миронова М.Ф. Среди них – саперная рулетка времен Великой Отечественной войны.Измерительная рулетка была одним из необходимых инструментов сапёра на фронте

В суровых условиях фронта важен был надежный источник огня. Спички могли закончиться или отсыреть, заводские зажигалки были редкостью. Поэтому многие бойцы сами мастерили зажигалки из стреляных гильз, которых в условиях войны было огромное количество. На выставке представлена зажигалка самодельная времен Великой Отечественной войны. Сделана из винтовочной гильзы, внутрь которой помещался фитиль и вливался бензин. Сверху вместо крышки использовалась гильза с патрона пистолета ТТ. К винтовочной гильзе припаяна трубка с вмонтированной пружиной, давящей на кремень упирающийся насечкой. Часто такие зажигалки солдаты мастерили сами и использовали по несколько лет. Принадлежала жителю г. Тимашевска Полохан Ивану Игнатьевичу – ветерану Великой Отечественной войны, принимавшему участие в обороне Москвы, в Курской дуге, участнику освобождения Украины, Белоруссии, Польши, Прибалтики. Дошел до Берлина. За ратный подвиг Полохан И.И. награжден медалями.

Размещено в апреле 2021 года. Период экспонирования: бессрочно.

Уникальные экспонаты музея

Фонды Тимашевского музея семьи Степановых насчитывают более 30 тысяч экспонатов. Только малая их часть представлена в стационарных экспозициях и выставках, остальные скрыты от глаз широкой публики. Среди них есть уникальные экспонаты, которые сохранились в единственном экземпляре. Содержащаяся в них информация приобретает исключительный характер.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура», национального проекта «Культура» музей представляет посетителям виртуальные экскурсии и выставки, что позволяет детально рассмотреть самые интересные предметы из фондов.

Виртуальная выставка «Уникальные экспонаты из фондов музея» доступна всем пользователям Интернета. У виртуальных экскурсантов есть возможность визуально оценить уникальность экспонатов, их индивидуальные характеристики. Виртуальная выставка «Уникальные экспонаты из фондов музея» продолжает одну из основных тематик Тимашевского музея семьи Степановых – тему материнского подвига. Экспонат «Орден «Материнская слава» I степени № 57073 принадлежал Кущ Ефросинье Петровне, родившей двенадцать детей. Её девять сыновей в годы Великой Отечественной войны сражались на различных фронтах. Орден «Материнская слава» был учрежден Указом президиума Верховного Совета от 8 июля 1944 года. Этим орденом награждались матери, родившие и воспитавшие семь, восемь и девять детей. Орден «Материнская слава» состоял из трёх степеней: I, II, и III степени. Высшей степенью ордена являлась I степень. Первые награждённые – 74 многодетные матери (6.12.1944). Всего произведено 5534724 награждения 3 степенями ордена «Материнская слава» (по состоянию на 01.01.1995). Орден «Материнская слава» упразднён Указом Президиума ВС РФ от 2.3.1992.

А значок «Всесоюзная героико-патриотическая экспедиция Материнская слава. Тимашевск 1984 год» вручался участникам этой почетной и важной экспедиции по выявлению многодетных матерей, чьи сыновья и дочери сражались и погибли на войне, защищая Родину. На протяжении полувека музей ведет широкую научно-просветительскую деятельность. В 1985 году в Краснодарском книжном издательстве был выпущен сборник очерков «Солдатские матери» по материалам краевой экспедиции «Материнская слава», старт которой был дан 2 декабря 1979 года в Тимашевске, и всесоюзной экспедиции «Материнская слава», проходившей в Тимашевске 5-6 мая 1984 года. Цель экспедиции — увековечение подвига матерей страны, проводивших на фронт своих мужей, сыновей и дочерей. Кубанская семья Степановых, белорусские Куприяновых и Кулинкович, башкирская Беловых, армянская Аракелян, русские Мишиных, Володичкиных, Алексеевых, Ларионовых, Фроловых, Соболевых, осетинская Газдановых. Это фамилии-памятники… Только в Тимашевском районе участники экспедиции выявили более 20 многодетных матерей, чьи сыновья и дочери сражались и погибли на фронтах войны. Итог экспедиции — 15 альбомов о судьбах матерей, похожих на судьбу Е.Ф. Степановой, десятки предметов и документов были переданы в фонды музея семьи Степановых. Значок Всесоюзной героико-патриотической экспедиции «Материнская слава. Тимашевск 1984 год» был выпущен ограниченным тиражом и вручался участникам экспедиции.

Так же уникальным экспонатом музея является фонарь «Заря» производства Горьковского Совнархоза (СССР). Принадлежал Н.К. Ханабееву – участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда. Николай Калистратович участвовал защите Сталинграда, в операции по форсированию Одера. В мирное время около сорока лет проработал учителем рисования в СОШ № 1 города Тимашевска.

Размещено в январе 2021 года. Период экспонирования: бессрочно.

Экспонаты музея

Часы каминные «Хозяйка медной горы и Данила-мастер» изготовлены в 60-70-х годах прошлого века. Сами часы «Молния» произведены на Челябинском часовом заводе и встроены в подчасник, который отлит из чугаля (алюминевого чугуна с высоким содержанием алюминия) на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли по модели скульптурной композиции скульптора Александра Васильевича Чиркина (1930 г. -1989 г.) по мотивам сказки Павла Петровича Бажова.

Размещено: 18.11.2020 г.

Период экспонирования: бессрочно.

Размещено: 18.11.2020 г.

Период экспонирования: постоянно.

Размещено: 29.10.2020 г.

Период экспонирования: бессрочно.

Гребень для волос — традиционный индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы, нанесения воды и травяных настоев на волосы. Сделан из дерева. Был куплен на рынке в 30-е годы ХХ века Гликерией Шпица (по мужу Слободяник). В 1999 году, спустя шесть лет после смерти Гликерии Александровны, гребень был передан в дар Тимашевскому музею семьи Степановых. Размещено: 29.10.2020 г.

Период экспонирования: бессрочно.

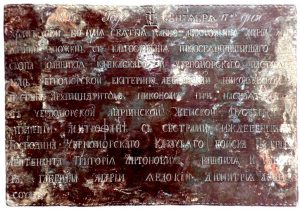

Металлическая плита о закладке монастыря им.Святой Марии Магдалины. Монастырь был основан по ходатайству наказного атамана Г.А.Рашпиля. Первой настоятельницей и устроительницей пустыни стала игуменья Митрофания (в миру Матрена Степановна Золотаревская). При Марии Магдалинской пустыни была открыта школа для девочек, пользовавшаяся огромной популярностью в округе.